1.突破模拟计算世纪难题!北京大学团队成功研制新型芯片

2.大连理工大学光仪学院科研团队在单光子精密光谱测量领域取得重要进展

3.清华大学材料学院林红团队合作在钙钛矿太阳能电池研究领域取得新进展

4.北京大学王启宁教授课题组在穿戴式机器人领域取得重要进展,创新水下外骨骼机器人系统

5.美光正式送样业界高容量 SOCAMM2 模组,满足 AI 数据中心对低功耗 DRAM 的需求

1.突破模拟计算世纪难题!北京大学团队成功研制新型芯片

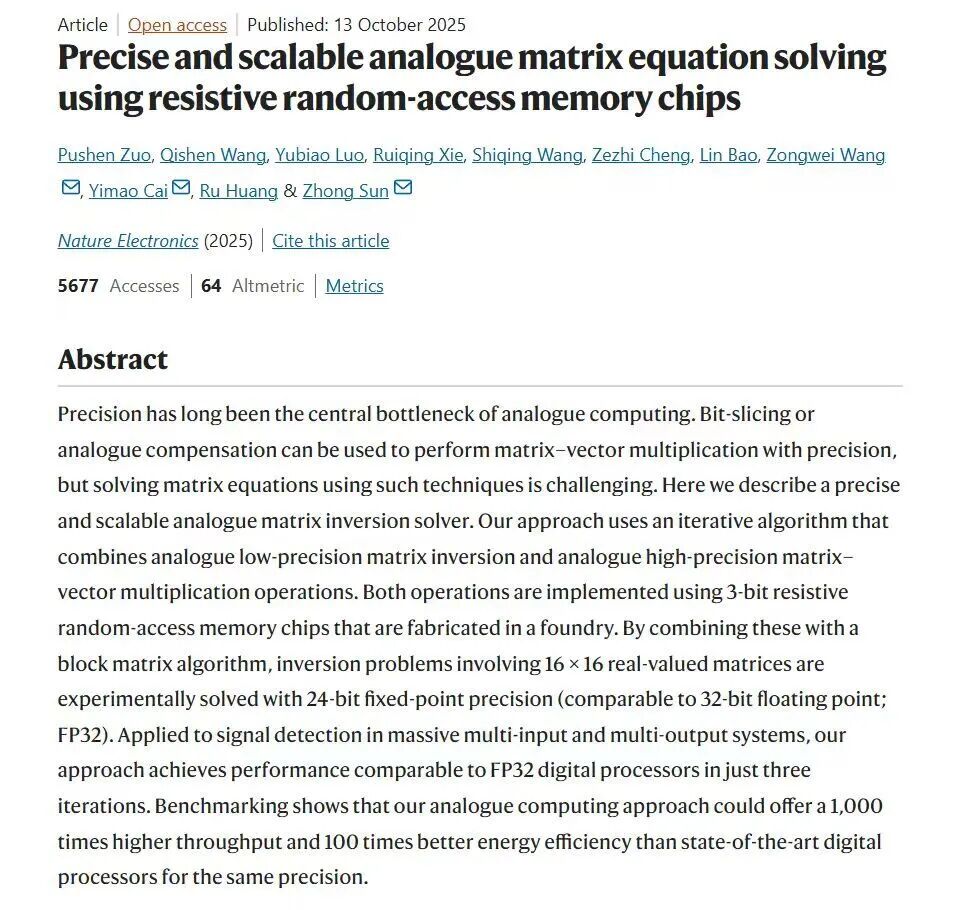

近日,北京大学人工智能研究院孙仲研究员团队联合集成电路学院研究团队,成功研制出基于阻变存储器的高精度、可扩展模拟矩阵计算芯片,首次实现了在精度上可与数字计算媲美的模拟计算系统。相关论文于10月13日刊发于《自然·电子学》期刊。

研究团队成功研制出基于阻变存储器的高精度、可扩展模拟矩阵计算芯片,首次实现了在精度上可与数字计算媲美的模拟计算系统,将传统模拟计算的精度提升了惊人的5个数量级。相关性能评估表明,该芯片在求解大规模MIMO信号检测等关键科学问题时,计算吞吐量与能效较当前顶级数字处理器(GPU)提升百倍至千倍。

据北京大学消息,这一成果标志着我国突破模拟计算世纪难题,在后摩尔时代计算范式变革中取得重大突破,为应对人工智能与6G通信等领域的算力挑战开辟了全新路径。

孙仲表示,现在的所有芯片都是数字计算,数据都需要先转换成0和1的符号串。而模拟计算则无需这层“转译”,它是一种类比计算,可以直接用连续的物理量(如电压、电流)来类比数学上的数字。

模拟计算机在计算机发展早期(上世纪30-60年代)曾被广泛应用,但随着计算任务日益复杂,其精度瓶颈凸显,逐渐被数字计算取代。孙仲指出,此次研究的核心正是要解决模拟计算“算不准”这一痛点。

当前的市面上的主流CPU和GPU都是数字芯片,并都采用冯诺依曼结构,将计算和存储功能分开,通过01数字流的编译+计算+解码实现信息计算和传输。

基于阻变存储器的模拟计算的优势之一在于取消了“将数据转化为二进制数字流”这一过程,同时不必进行“过程性数据存储”,进而将数据计算过程与数据存储合而为一,实现算力解放。

孙仲指出,与其他“存算一体”方案对比,国内外许多团队集中于研究矩阵乘法(AI推理的核心),而他的团队特色在于专注于更具挑战性的矩阵方程求解(AI二阶训练的核心)。矩阵求逆操作要求的计算精度极高,时间复杂度达到了立方级。而模拟计算凭借物理规律直接运算的方式,具有低功耗、低延迟、高能效、高并行的天然优势,只要能够不断降低计算误差,不断提升计算精度,将为传统GPU的算力解放带来爆炸性突破。

在计算精度方面,团队在实验上成功实现16×16矩阵的24比特定点数精度求逆,矩阵方程求解经过10次迭代后,相对误差可低至10⁻⁷量级。

在计算性能方面,该技术表现出卓越的加速能力与能效。测试结果表明,在求解32×32矩阵求逆问题时,其算力已超越高端GPU的单核性能;当问题规模扩大至128×128时,计算吞吐量更达到顶级数字处理器的1000倍以上,传统GPU干一天的活,这款芯片一分钟就能搞定。同时,该方案在能效方面亦表现突出,在相同精度下能效比传统数字处理器提升超100倍,为高能效计算中心提供了关键技术支撑。

据人民日报报道,关于应用前景,孙仲认为,模拟计算在未来AI领域的定位是强大的补充,最有可能快速落地的场景是计算智能领域,如机器人和人工智能模型的训练。谈及与现有计算架构的关系,孙仲强调未来将是互补共存:“CPU作为通用‘总指挥’因其成熟与经济性而难以被淘汰。GPU则专注于加速矩阵乘法计算。我们的模拟计算芯片,旨在更高效地处理AI等领域最耗能的矩阵逆运算,是对现有算力体系的有力补充。”

2.大连理工大学光仪学院科研团队在单光子精密光谱测量领域取得重要进展

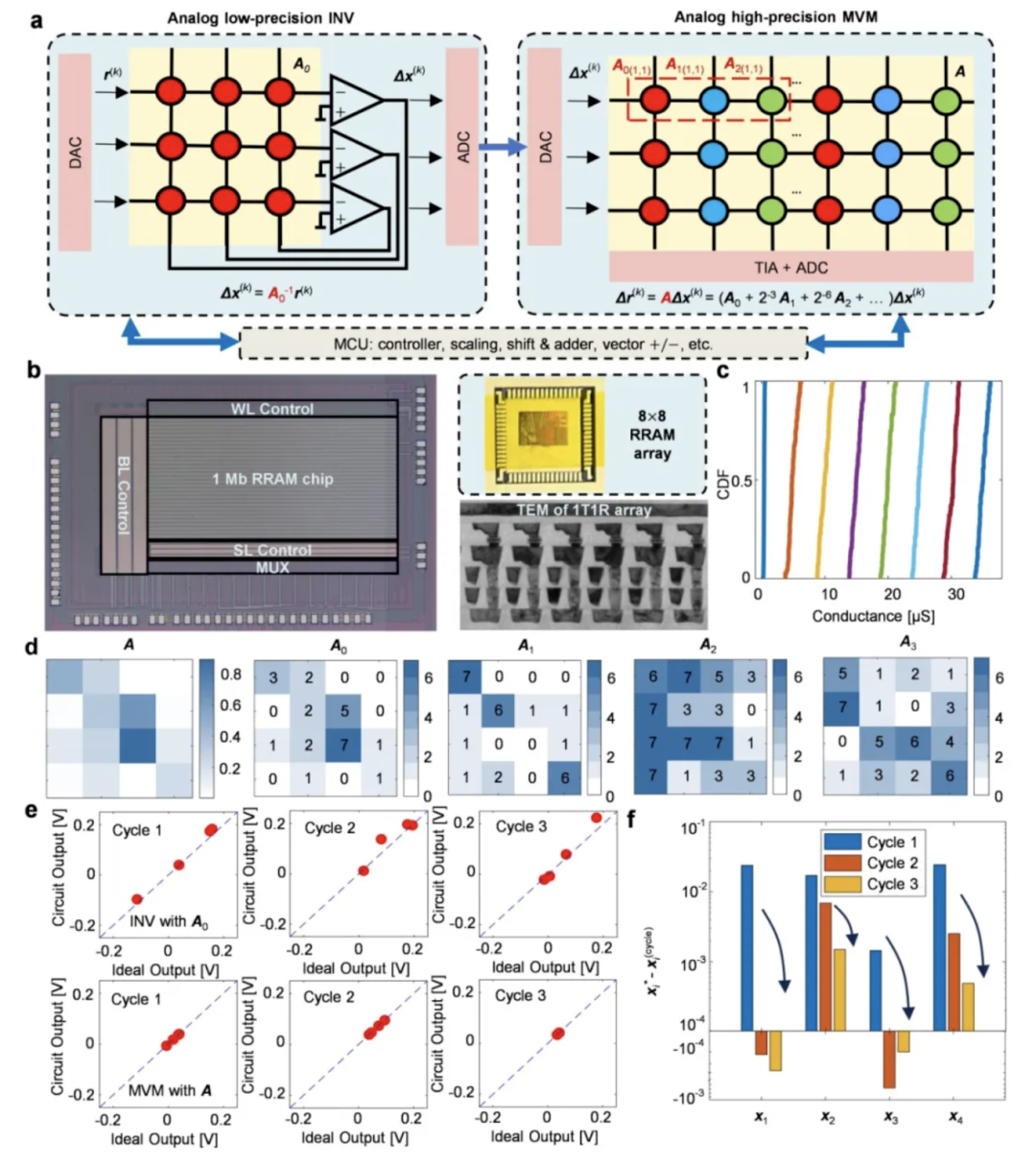

近日,光电工程与仪器科学学院梅亮教授团队携手之江实验室严国峰研究员团队在单光子精密光谱测量领域取得重要进展,研究成果以“单光子双光梳鬼成像光谱(Single-photon dual-comb ghost imaging spectroscopy)”为题发表在《自然-通讯》(Nature Communications)期刊。论文第一作者为光电工程与仪器科学学院博士后彭道旺。

单光子光谱技术(SPS)能够为光通量处于光子级别(皮瓦量级)的极弱光场提供高分辨率的光谱信息,在极端光场探测中发挥着关键作用,显著拓展了人类在天文、物理、生物医学及环境科学等前沿领域的探测极限。然而,用于单光子光谱测量的探测器是缺乏光谱分辨能力的单像素二元器件,通过输出离散的“1”(高电平)和“0”(低电平)信号来实现光子计数,这种二元特性为用“低维”光子计数信号重建“高维”光谱信息带来了重大挑战。

传统单光子光谱技术通常采用单光子探测器件连续采集光子信号,并通过积累时域或空域色散的能量分布来补偿单光子探测的二元特性,从而通过光子计数的统计直方图实现光谱测量。然而,大多数色散型单光子光谱仪仅能实现亚纳米级光谱分辨率,且测量速度缓慢(数分钟至数小时)。傅里叶变换单光子光谱仪通过干涉仪对弱光进行连续时域延迟扫描,并基于时域光子计数分布重建干涉图,可实现纳米级光谱分辨率,典型测量时间为数分钟。2024年,诺奖得主团队Picqué教授等提出光子计数双光梳光谱技术(Nature627, 289–294, 2024),通过重复计数不同时间点的离散光子重建双梳干涉图,在极弱光(90 pW)条件下将光谱分辨率提升至200-500 MHz(约皮米量级)。然而,该方法需要大量记录“低维”离散单光子信号以统计重建连续时域/频域信号,导致测量时间长达小时量级。迄今为止,在极弱光场条件下仍难以实现高速高分辨率光谱测量。

图a单光子双梳鬼成像光谱技术基本原理。图b单光子双梳鬼成像光谱实验装置图。

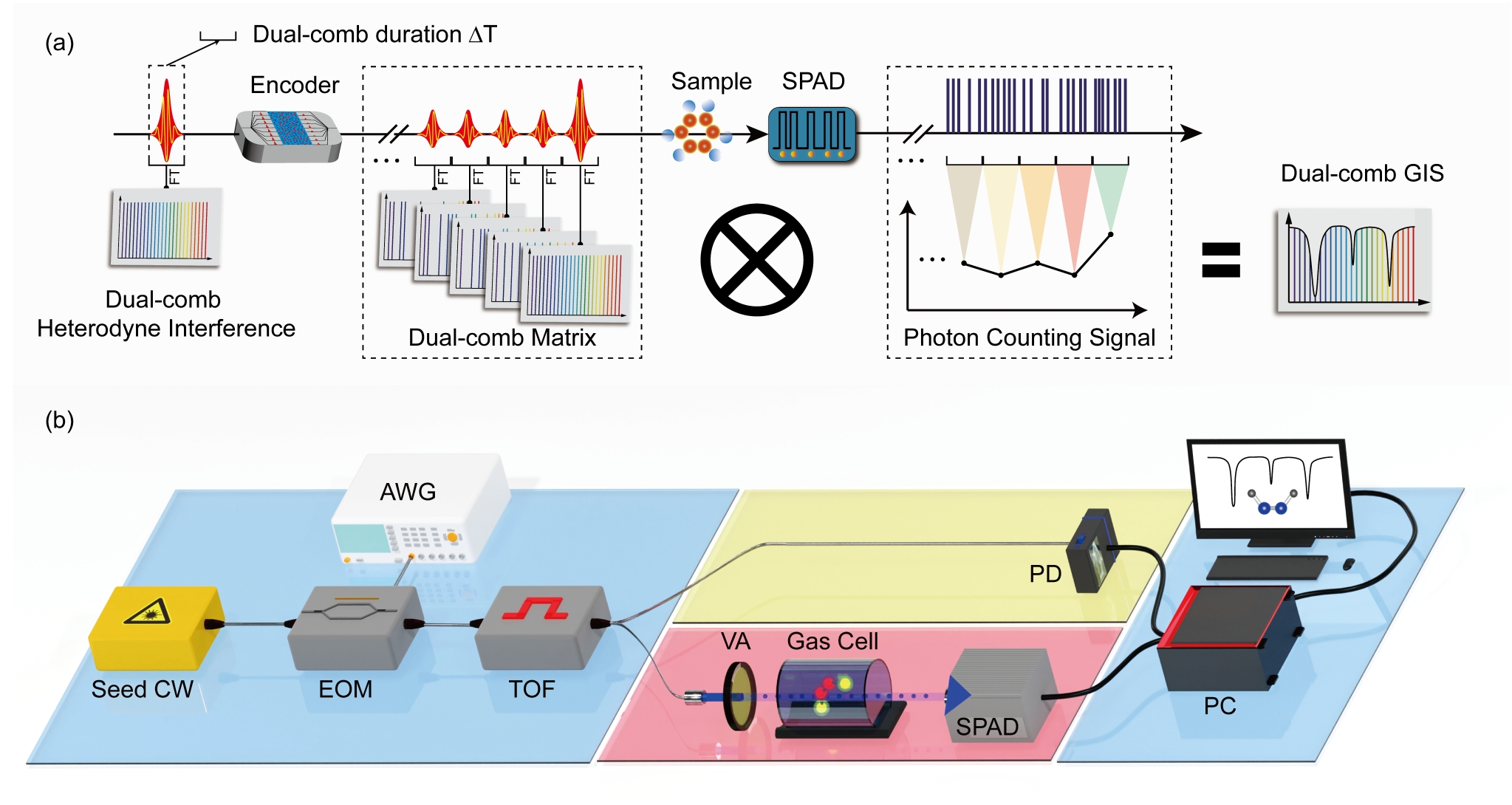

研究团队提出的单光子双梳鬼成像光谱技术采用具有正交矩阵调制模式分辨光谱的双梳光源,通过鬼成像原理重建高分辨率光谱。在双梳鬼成像光谱系统中,实现了频率间隔125 MHz、线宽12.5 kHz的双梳光谱的高精度矩阵编码,消光比优于-20 dB。在光功率衰减至210 fW(每秒5×105个光子,探测效率30%)的条件下,通过毫秒量级的光子计数以及鬼成像计算方法获得了乙炔分子的指纹吸收光谱,光谱分辨率达125 MHz(约1 pm),单次谱范围8 GHz。相比于现有方案,在同等光子水平(每秒5×105个光子)及光谱分辨率(~100 MHz)条件下,测量速度提升1000倍。此外,还实现了每梳线功率仅飞瓦量级的相移光纤光栅(PS-FBG)超长距离(125 km)光纤传感。本研究工作将高速高分辨光谱技术推进至飞瓦量级的单光子水平,为高灵敏度痕量分子遥测、长距离光纤传感及光毒性/光敏分子指纹谱表征等奠定了重要基础。

图a基于单光子双梳鬼成像光谱技术的长距离光纤传感示意图,图b实验配置示意图。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-63516-w

(来源: 大连理工大学)

3.清华大学材料学院林红团队合作在钙钛矿太阳能电池研究领域取得新进展

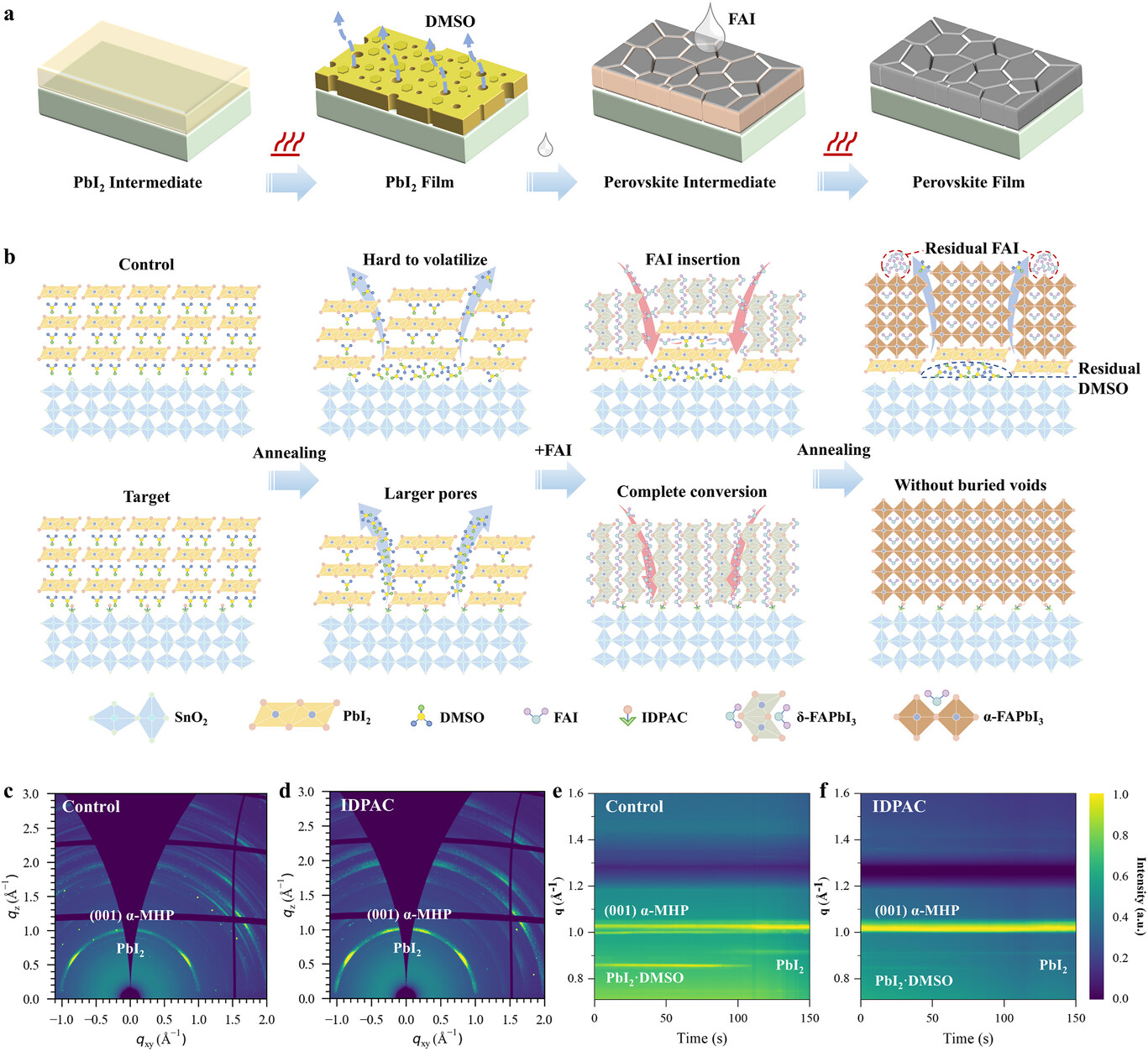

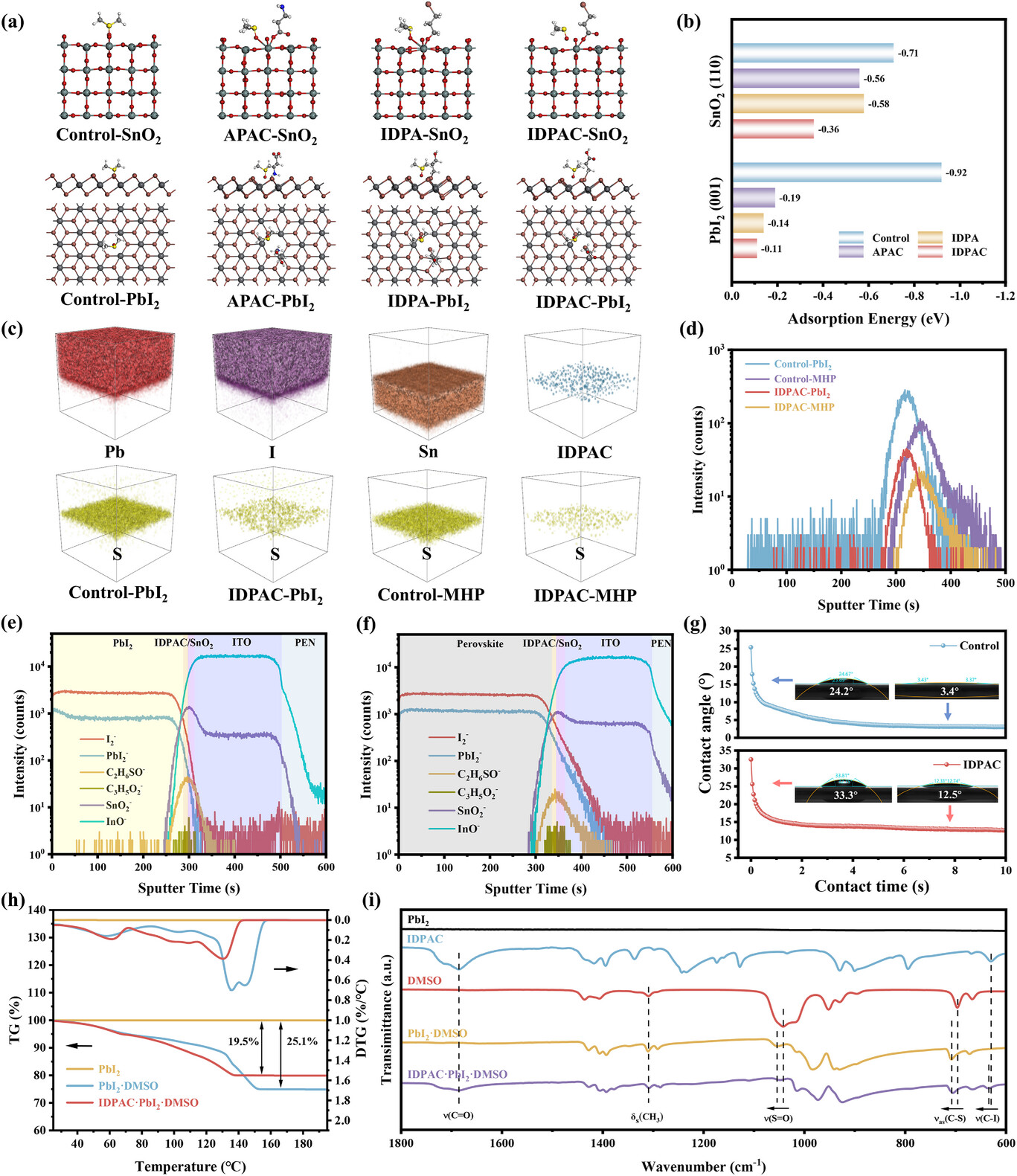

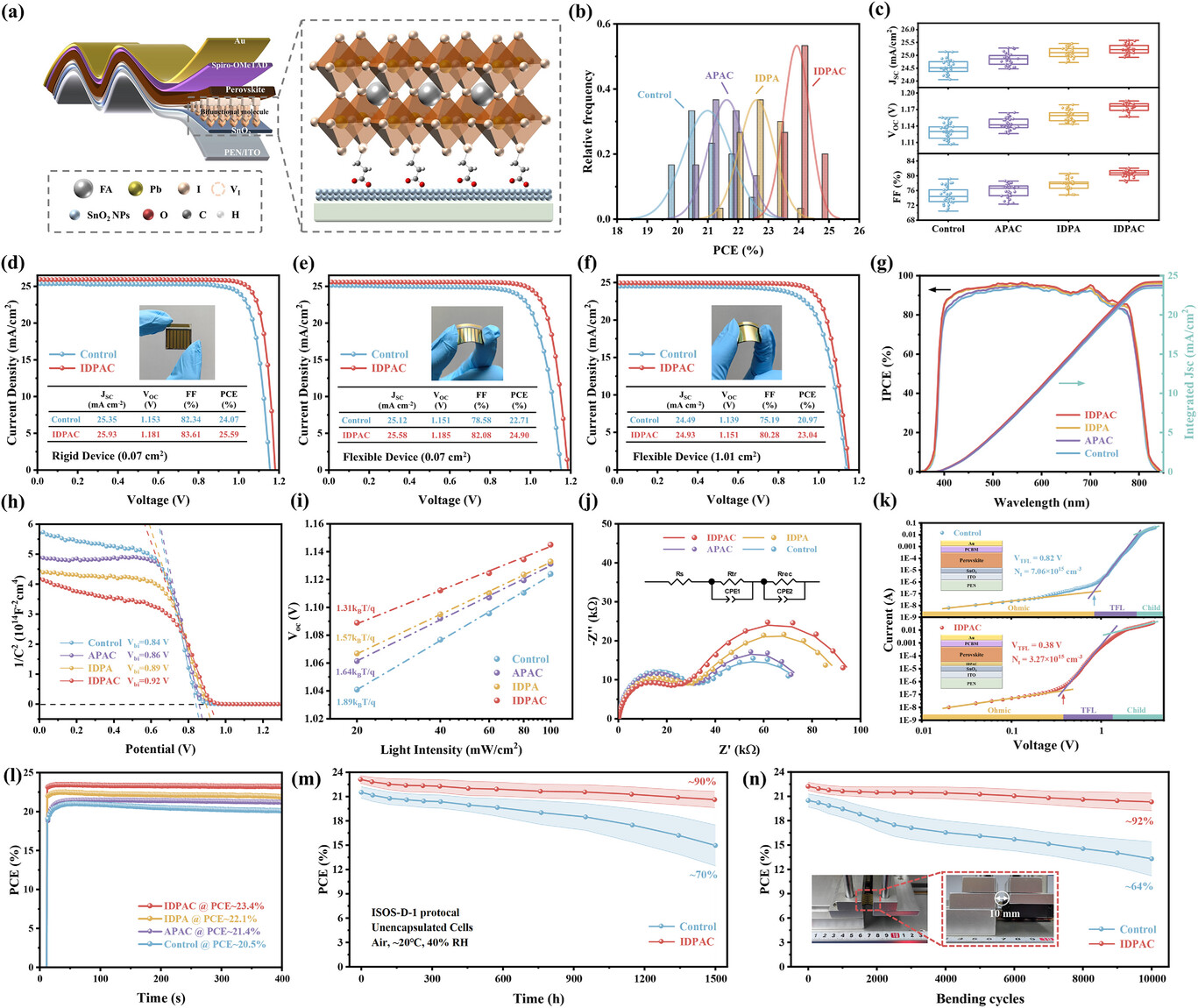

10月20日,金属卤化物钙钛矿因其出色的光电性能、溶液法加工特性和优异的机械柔韧性,已成为柔性可穿戴光伏领域中最具发展前景的材料体系之一。然而,常用的柔性聚合物透明导电基板存在表面粗糙度大、溶液浸润性差、热传导速率慢等问题,导致高沸点溶剂二甲基亚砜(DMSO)易残留于钙钛矿层与下方传输层之间的埋底界面处,进而引发界面孔洞、结晶无序以及残余应力积累等问题,严重限制了柔性器件的光电转换效率与机械弯折稳定性。因此,解析DMSO残留的微观机理,并发展一种能够简洁、高效清除界面残留物的策略,已成为当前该领域亟待突破的关键科学问题。

近日,清华大学材料学院林红教授团队合作在柔性钙钛矿太阳能电池埋底界面二甲基亚砜(DMSO)残留去除方面取得重要研究进展。团队创新性地提出了一种双官能团分子工程策略,将具有羧酸基团和碘代基的3-碘丙酸(IDPAC)分子引入SnO2/钙钛矿埋底界面。IDPAC作为化学分子桥能够实现对SnO2氧空位和钙钛矿未充分配位铅的双面钝化,通过饱和界面缺陷削弱了其对DMSO的吸附作用,实现界面残留DMSO的高效原位清除,显著提升了钙钛矿薄膜的结晶质量,释放了残余拉应力,并增强了界面结合力。

图1.双官能团分子诱导的埋底界面DMSO快速清除机制

在顺序沉积法制备钙钛矿薄膜过程中,部分DMSO以配体形式嵌入PbI2晶格形成PbI2·DMSO络合物,而剩余DMSO挥发后造成多孔形貌。埋底界面的DMSO作为路易斯碱,被SnO2上的氧空位和PbI2中不饱和的Pb2+双重吸附,抑制了退火过程中的DMSO挥发,从而形成较致密的PbI2薄膜。浸渍FAI溶液后,FAI通过与PbI2·DMSO中的DMSO分子间交换生成δ-FAPbI3,但受限于孔径和表面张力,FAI渗透不完全,导致埋底界面残留PbI2,表面FAI富集,且吸附的DMSO难以去除。高温退火时,晶粒生长与晶界闭合进一步阻碍DMSO逸出,形成界面空洞。引入IDPAC修饰后,羧基与碘代基官能团分别钝化氧空位与配位不足Pb2+,削弱DMSO吸附并促进其充分挥发,形成疏松结构以利于FAI渗透和钙钛矿完全转化。原位掠入射广角X射线散射(GIWAXS)证明了退火过程DMSO的快速充分去除和钙钛矿结晶取向优化。

图2.柔性钙钛矿薄膜埋底界面残留DMSO的空间分布与吸附特性

理论计算结果显示双官能团分子显著降低了DMSO分子在SnO2和PbI2表面的结合能,有助于DMSO的充分挥发。飞行时间二次离子质谱确定了DMSO在PbI2与钙钛矿薄膜中的空间分布,并论证了DMSO残留量的显著降低。动态接触角,热重分析及红外光谱等综合分析表明IDPAC分子能够通过化学钝化削弱SnO2与PbI2对DMSO的吸附作用,从而获得埋底界面孔洞消除、残余应力应变松弛的高质量柔性钙钛矿薄膜。

图3.柔性钙钛矿太阳能电池器件效率及稳定性

研究团队采用双官能团分子界面工程策略,成功制备出正式(n-i-p)结构的柔性钙钛矿太阳能电池,并实现了24.90%的冠军效率(认证24.39%),刚性器件最高效率25.59%(认证24.92%)。柔性电池在多种测试条件下均表现出出色的稳定性:在最大功率点(MPP)连续测试400s性能无衰减;未封装在空气中放置1500小时后,仍保持初始效率的90%以上;以5mm半径弯折10000次效率保持在92%。

研究成果以“揭示双功能分子诱导的顺序结晶过程中DMSO的充分挥发以实现高效稳固的柔性钙钛矿太阳能电池”(Revealing Bifunctional Molecules Induced Adequate DMSO Extraction in Sequential Crystallization toward Efficient and Robust Flexible Perovskite Solar Cells)为题,于10月16日发表于《先进功能材料》(Advanced Functional Materials)。

清华大学材料学院2022级博士生张子灵为论文第一作者,清华大学材料学院教授林红和厦门大学教授李鑫为论文通讯作者。研究得到国家自然科学基金委员会和科技部的支持。

(来源: 清华大学)

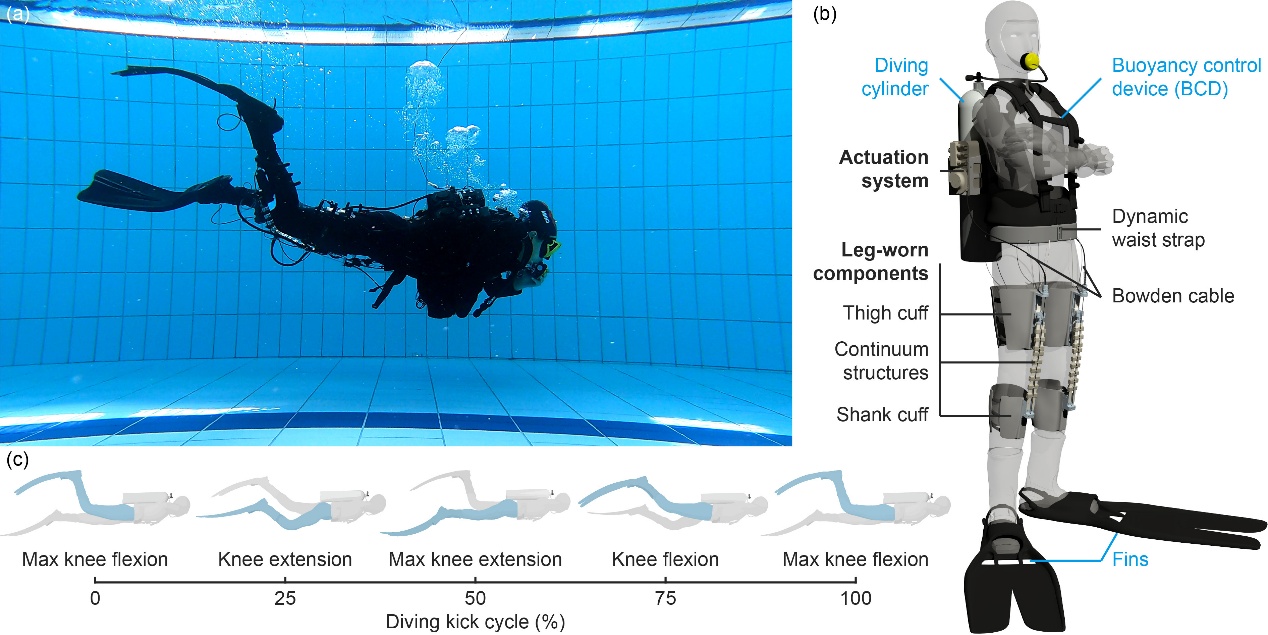

4.北京大学王启宁教授课题组在穿戴式机器人领域取得重要进展,创新水下外骨骼机器人系统

近日,北京大学先进制造与机器人学院王启宁教授课题组在穿戴式机器人及人机耦合效能增强方面取得新进展,研制出首款便携式潜水辅助外骨骼机器人系统,通过提供膝关节助力,显著降低了潜水过程中的空气消耗与肌肉激活水平。该研究成果以“An Underwater Exoskeleton for Scuba Diving: Reducing Air Consumption and Muscle Activation Through Knee Assistance”为题,于2025年10月14日在线发表于IEEE Transactions on Robotics。

海洋覆盖了地球表面的71%,是人类活动的重要空间。水肺潜水作为探索水下世界的主要方式,在海洋科研、资源勘探等领域发挥着关键作用。然而,与高效的陆地行走不同,人类在水下运动时需要克服水体阻力,能量消耗远高于陆地,严重限制了潜水员的续航能力和作业范围。近年来,新兴的下肢外骨骼技术已在陆地行走、跑步等场景中展现出降低人体代谢成本的巨大潜力。能否将外骨骼技术应用于水下环境以提升人类的潜水效率?本研究针对这一挑战给出了肯定答案。

图1 水下外骨骼整体设计

要实现潜水辅助,需要克服多方面困难。相比于陆地,水下运动的生物力学研究很少,其动作特征也与陆地存在根本差异,这为外骨骼的辅助原理与力矩曲线设计带来了挑战;水下环境对外骨骼的防水、配重平衡、穿戴牢固性及控制有效性均提出了严峻挑战,而相关研究先例屈指可数、效果有限,难以提供有效参照;对水下可穿戴机器人性能进行量化评估本身也存在相当难度。

针对以上问题,王启宁课题组提出并研制了一款双侧绳驱动膝关节水下外骨骼,其辅助力矩曲线启发自潜水员的股四头肌激活特征。利用大小腿处的惯性传感器实时估计运动相位,基于力测量的迭代位置控制策略能够精准施加力矩。在系统设计上,外骨骼采用绳驱动结构,使2/3以上的重量集中于潜水员背部,可通过浮力背心有效补偿、避免水下失衡。腿部执行端的连续体结构能适应膝关节瞬心的变化,在传递助力的同时避免与膝盖碰撞。通过采用此前提出的动态腰带,课题组解决了水下大腿绑带容易下滑的问题,增强了穿戴稳定性。此外,研究综合运用了气体消耗、水下运动学、水下肌电与外骨骼输出力4类信号,以全面评估外骨骼的整体辅助效果。

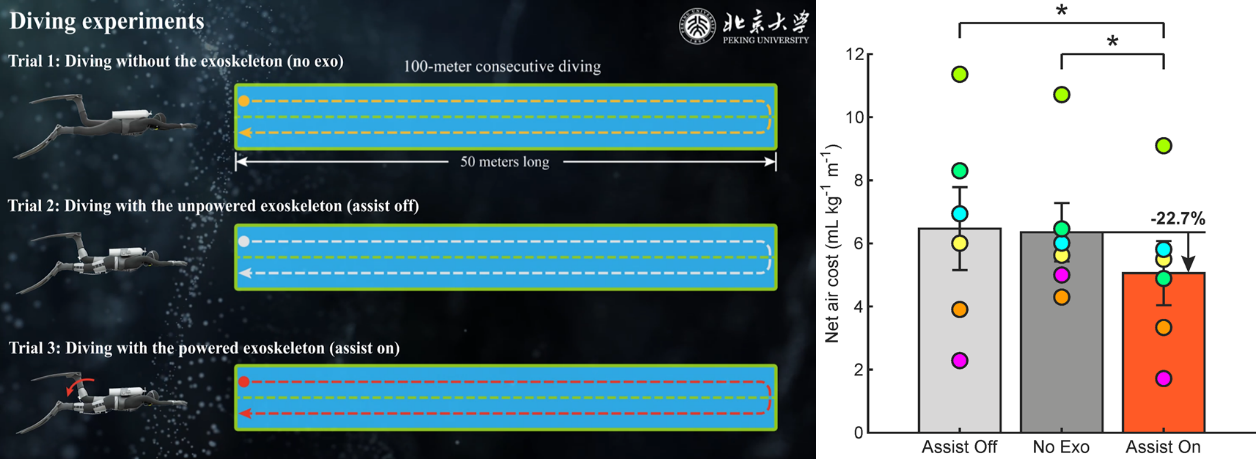

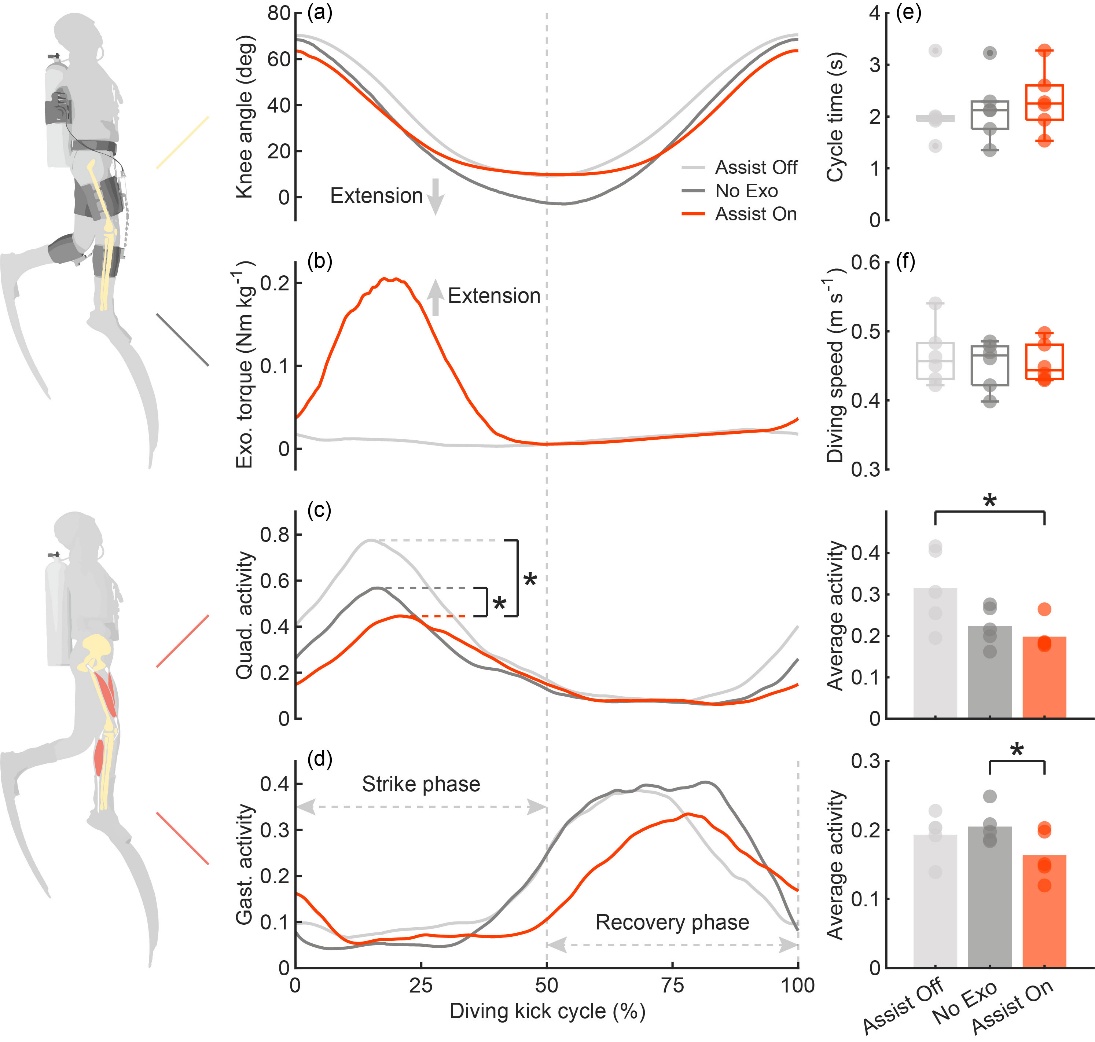

图2 不同条件下移动单位距离的净空气消耗

为验证外骨骼的有效性,研究团队组织了6名经验丰富的潜水员进行了实验测试。潜水员需分别在无外骨骼、穿戴外骨骼但无助力、穿戴外骨骼且有助力3种条件下完成100米水下游动。实验结果表明,与无外骨骼潜水相比,在外骨骼助力下,潜水员的净空气成本降低了22.7%,峰值股四头肌激活水平降低了20.9%。此外,腓肠肌的平均激活也显著降低了20.6%,这表明潜水员充分适应并利用了外骨骼辅助。相比于人类自然行走能力,潜水是一种后天学习的运动,这可能允许外骨骼更大程度地干预/矫正人体游动动作,而不产生能耗上的负面影响。

图3 主要的动力学、运动学和肌肉激活结果

王启宁课题组在国际上率先开展穿戴式水下游动助力机器人研究,近年来取得了一系列研究成果。本项研究为最新进展之一,成功地将外骨骼技术的应用边界从陆地扩展至实际水下环境,证明了动力外骨骼在特殊环境下增强人类能力的可行性。该水下外骨骼提供了一种全新的生物启发式推进方案,有望应用于延长水下作业时间、减轻潜水员疲劳以及辅助潜水训练等多个场景,为未来水下助游设备的设计与评估提供了重要参考。

该论文的第一作者为北京大学先进制造与机器人学院博士研究生吴显达、徐明,北京大学人工智能研究院助理研究员周志浩。王启宁为唯一通讯作者。合作者包括北京大学工学院已毕业硕士生娄文杰,北京大学先进制造与机器人学院工程师张腾、周亚雷,副研究员麦金耿。(来源: 北京大学)

5.美光正式送样业界高容量 SOCAMM2 模组,满足 AI 数据中心对低功耗 DRAM 的需求

2025年 10 月 23 日,爱达荷州博伊西市 — 在当今时代,人工智能(AI)实现了前所未有的创新和发展,整个数据中心生态系统正在向更节能的基础设施转型,以支持可持续增长。随着内存在 AI 系统中逐渐发挥越来越重要的作用,低功耗内存解决方案已成为这一转型的核心。美光科技股份有限公司(纳斯达克股票代码:MU)近日宣布其 192GB SOCAMM2(small outline compression attached memory modules,小型压缩附加内存模块)已正式送样,以积极拓展低功耗内存在 AI 数据中心的广泛应用。2025 年 3 月,美光发布了业界首款 LPDRAM SOCAMM,而新一代 SOCAMM2 则在此基础上实现了功能的进一步拓展,在相同的规格尺寸中实现 50% 的容量提升,增加的容量可以将实时推理工作负载中首个 token 生成时间(TTFT)显著缩短 80% 以上。192GB SOCAMM2 采用美光领先的 1-gamma DRAM 制程技术,能效提高 20% 以上,有助于实现大型数据中心集群的电源设计优化。这一能效提升在全机架 AI 安装中尤为显著,可配置超过 40TB 的 CPU 附加低功耗 DRAM 主存储。SOCAMM2 的模块化设计提升了可维护性,并为未来的容量扩展奠定了基础。

基于与 NVIDIA 的五年合作,美光率先将低功耗服务器内存引入数据中心使用。SOCAMM2 为 AI 系统的主存储带来了 LPDDR5X 超低功耗和高带宽的内在优势。SOCAMM2 的设计旨在满足大规模 AI 平台不断扩展的需求,提供 AI 工作负载所需的高数据吞吐量,同时实现新的能效水平,并为 AI 训练和推理系统设定新标准。这些优势的结合将使 SOCAMM2 成为未来几年业界领先 AI 平台的关键内存解决方案。

美光资深副总裁暨云端内存事业部总经理 Raj Narasimhan 表示:“随着 AI 工作负载变得更加复杂而严苛,数据中心服务器必须提升效率,为每瓦特的功率提供更多 tokens。凭借在低功耗 DRAM 领域公认的领先地位,美光能确保我们的 SOCAMM2 模块提供所需的数据吞吐量、能效、容量和数据中心级别的品质,这些对于驱动下一代 AI 数据中心服务器至关重要。”

通过专门的设计功能和增强测试,美光 SOCAMM2 产品从最初为手机设计的低功耗 DRAM 升级为数据中心级解决方案。多年来,美光在高质量数据中心 DDR 内存方面的丰富经验,使 SOCAMM2 具备满足数据中心高标准应用所需的质量与可靠性。

与同等能效的 RDIMM 相比,SOCAMM2 模块的能效提高了三分之二以上,同时将其性能封装到三分之一大小的模块中,不仅优化了数据中心占地面积,还最大限度地提高了容量和带宽。SOCAMM 的模块化设计和创新的堆叠技术提高了可维护性,并有助于液冷服务器的设计。

美光一直是 JEDEC SOCAMM2 规范制定的积极参与者,并与行业合作伙伴密切合作,共同推动标准演进,加快 AI 数据中心的低功耗应用,以助力整个行业的能效提升。目前,SOCAMM2 样品已送样客户,单一模组容量高达 192GB,速率达 9.6 Gbps,后续量产作业将配合客户的产品推出日程规划。

更多资源:

SOCAMM2 技术支持计划网页

SOCAMM2 产品图库

(来源: 美光科技)