1.国防科大突破百万卫星困局:中国方案让太空不再“挤爆”;

2.北理工课题组在低维偏振热辐射纳米光源方面取得新进展;

3.西安电子科技大学在金刚石基氧化镓热管理领域取得突破性进展;

4.中国科学院张珽团队Nature Communications:基于离子输运诱导的快速柔性水伏离子传感;

5.同济大学化学科学与工程学院闫冰团队通过氧化还原响应型异质结界面实现激子调控与荧光开关,成果发表于《德国应用化学》

1.国防科大突破百万卫星困局:中国方案让太空不再“挤爆”

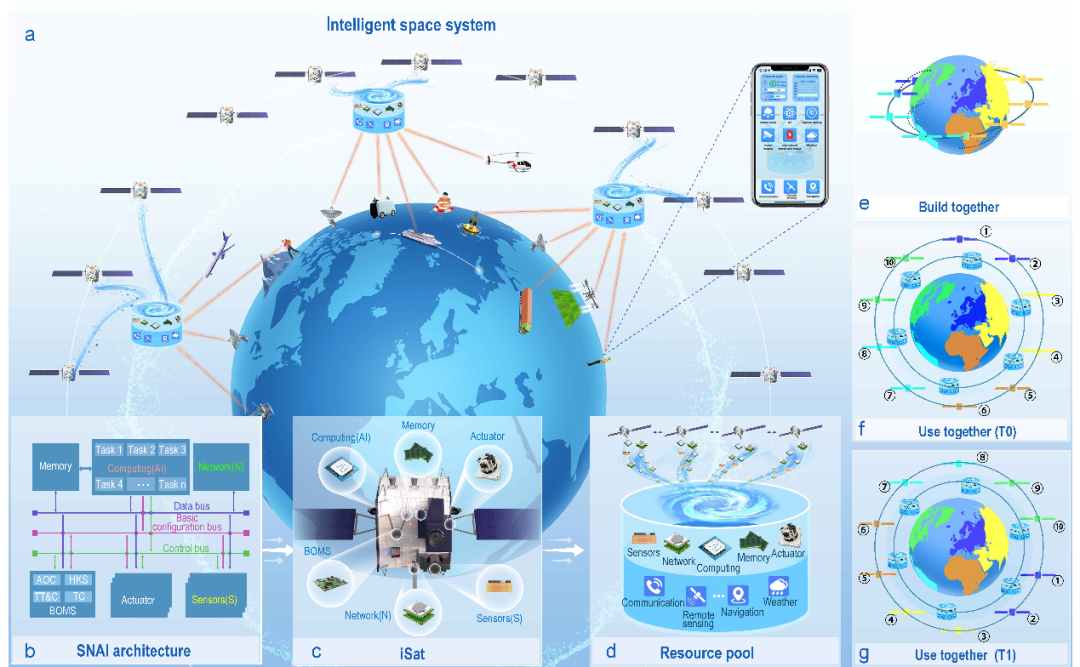

近日,国防科技大学杨俊教授团队继北斗星间链路之后,在天基智能领域又取得重要进展,研究成果以“开放共享可持续的巨型星座”(Open and Shared Sustainable Mega-Constellation)为题,在国际顶级期刊《国家科学评论》(National Science Review)刊出,标志着困扰全球的空间环境可持续挑战的系统性解决方案问世。

“星链”引发了低轨卫星巨型星座的竞相发展,目前全球申请的卫星数量已激增到100多万颗,远超近地空间的轨道容限,空间可持续性问题在《Nature》、《Science》等国际刊物上引起了广泛讨论,很遗憾一直没有给出解决方案。

开放共享的可持续巨型星座技术方案

在此背景下,杨俊教授团队提出了面向天基智能发展需求的可持续性巨型星座(OSSMC)建设方案。该方案一举两得,不仅破解了天基系统可持续发展的难题,还解决了天基系统智能化以及共建、共享、共用方面存在的问题,为打造智能时代天基系统人类命运共同体提供了极具价值的中国方案。该方案面向服务,以用户为中心,为天基系统“随机派发、即时响应”服务模式提供了可行方案。这种由被动应用向自主服务转变的颠覆性空间服务模式,可将资源覆盖率提升13倍,任务成功率提高到近97%。仅仅依靠约4.8万颗卫星,就可以为全球80亿用户提供按需定制、即时响应的服务,其性能与百万颗卫星相当。OSSMC把低轨空间的占用率降低了72.6%,并且能够在保持卫星数量稳定的情况下实现智能演进。

《National Science Review》由中国科学院主管,是我国第一本英文综合性期刊,创刊时在全球综合性学术期刊中排名第5,重点关注国际科学界感兴趣的主题,包括跨国合作、科学技术发展的全球问题及其对整个社会的影响。该论文由学校独立完成,杨俊教授为论文的第一作者兼通讯作者,覃俊祥助理研究员和郭熙业研究员分别为本论文的共同第一作者和共同通讯作者。

近年来,杨俊教授团队始终坚持服务国家重大战略需求,取得了以北斗星间链路等为代表的一系列成果,团队作为独立完成单位2次荣获国家技术发明二等奖。(文章来源:国防科大)

2.北理工课题组在低维偏振热辐射纳米光源方面取得新进展

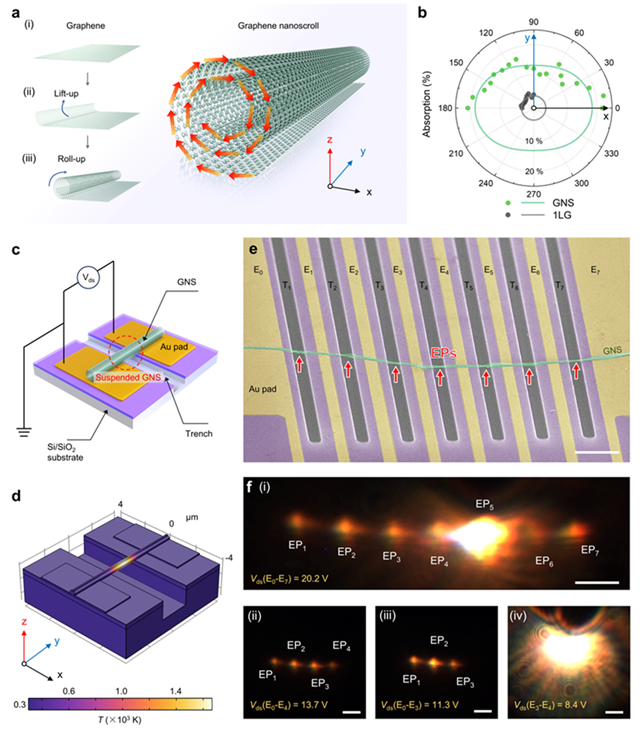

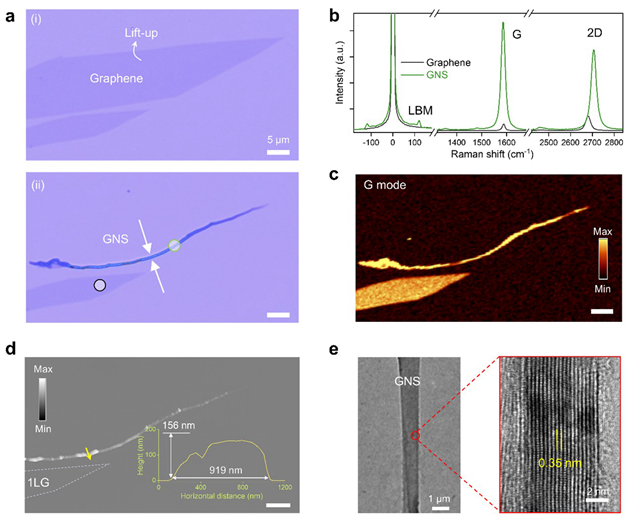

光子集成电路在实现高计算速率和低功耗方面具有突破性意义,成为替代传统电子元件、超越摩尔定律的下一代芯片的有力候选技术。激光器光源是实现光子集成电路光通信、产生光通信载体的源头,却限制了光子集成电路尺寸的进一步缩小。随着纳米级尺寸的二维材料在微纳电子技术领域崛起,有望作为片上光源极大地推动这一颠覆性技术的进步。

近日,北京理工大学集成电路与电子学院王业亮教授团队在片上低维纳米光源研究方面取得重要进展,在ACS Nano上发表题为“Electrically-Driven Polarized Nano-Light Sources Based on Suspended Graphene Nanoscrolls”的研究论文。该论文的共同第一作者为博士研究生韩旭、戴贇贇教授和博士研究生谢永志,通讯作者为王业亮教授、黄元教授和戴贇贇教授,北京理工大学是该工作的第一单位。

本研究发展了一种基于石墨烯纳米卷制备的高效纳米光源,其发射特性可通过外加电场和器件结构设计进行调控。该纳米光源具有宽范围可调谐的发射光谱,覆盖了从红外到可见光的波长范围。与此同时,石墨烯纳米卷光源具有超普朗克辐射效应,该效应源于低维纳米结构中的增强吸收。此外,石墨烯纳米卷的发射表现出快速开关特性(响应时间约为75 ms),在可见光波段的偏振度可达20%。本研究为石墨烯纳米卷发射特性的探索提供了重要支撑,并对推动片上集成纳米光源技术的发展具有重要意义。

1. 石墨烯纳米卷光源

石墨烯纳米卷是由石墨烯卷曲形成的紧密圆柱状结构。与平面石墨烯相比,石墨烯纳米卷的圆柱几何结构由于曲率效应和卷曲所引入的手性而表现出独特的电子与光学特性。图1a展示了石墨烯逐步卷曲形成螺旋状形貌的过程。图1b给出了石墨烯纳米卷与单层石墨烯在不同入射偏振光方向下的吸收效率对比。图1c展示了纳米光源器件的结构示意图,其为跨越Si/SiO2衬底刻蚀沟槽的悬空石墨烯纳米卷结构。悬空结构有效抑制了衬底引起的阻尼和热耗散,从而增强了热辐射。图1d给出了焦耳加热的空间分布模拟结果,显示温度在石墨烯纳米卷的中心最高,对应于最亮的发光位点。图1e展示了一个悬空石墨烯纳米卷阵列扫描电子显微镜图像。通过调节不同电极对之间的偏置电压,可以调控单个石墨烯纳米卷内的发光位点数量与位置(图1f)。

图1 一维石墨烯纳米卷曲体作为纳米光源

2. 石墨烯纳米卷的制备与表征

如图2a所示,石墨烯纳米卷的制备通过在石墨烯/衬底表面滴加加热后的去离子水-乙醇混合溶液实现。图2b-c对比了单层石墨烯与石墨烯纳米卷的Raman光谱。图2d显示的石墨烯纳米卷高度约为156 nm,远高于单层石墨烯的厚度(~0.35 nm)。图2e所示为石墨烯纳米卷的透射电镜图像及其对应位置的高分辨透射电镜。

图2 石墨烯纳米卷的制备与表征

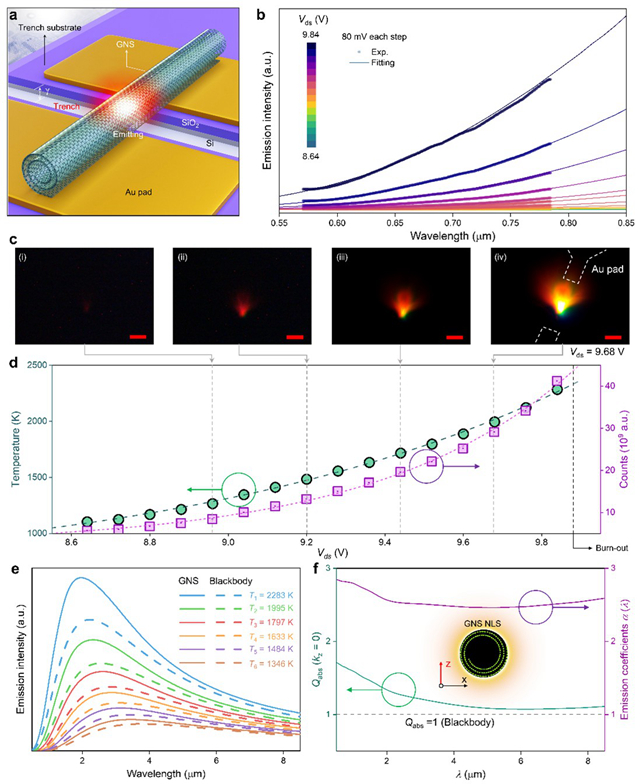

3. 超普朗克辐射发光

当在电极上施加源漏电压时,石墨烯纳米卷能够发出肉眼可见的明亮且稳定的光,如图3a所示。图3b给出了校正光路损耗和光谱仪本征效率后的发射光谱结果。图3c给出了在黑暗环境下拍摄的不同偏置电压下的石墨烯纳米卷辐射发光的光学显微镜图像。随着偏置电压增大,石墨烯纳米卷光源的温度不断增加,在9.86 V偏压时可达约2300 K,同时发射强度显著增强(图3d)。图3e所示,石墨烯纳米卷的发光光谱随温度升高发生蓝移。石墨烯纳米卷发光表现出超普朗克辐射特性,其辐射强度超过了理论普朗克极限。进一步地,考虑全立体角辐射的情况下,石墨烯纳米卷的发射系数在宽波长范围内仍大于1(见图3f),再次印证其超普朗克辐射效应。

图3 石墨烯纳米卷光源的热辐射特性表征

4. 纳米卷发光的快速开关特性

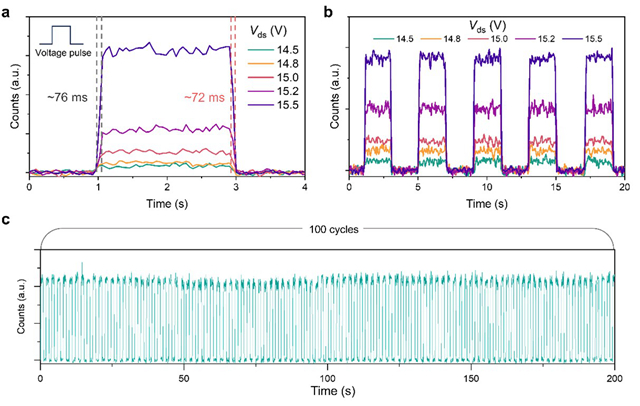

图4a所示,在2秒脉冲下,发光响应的上升时间约为76 ms,下降时间约为72 ms。图4b进一步展示了在不同偏压下连续5个脉冲周期内,器件发光的高稳定性和良好可重复性,凸显了该器件在光通信及动态显示系统等应用中的潜力。图4c展示了长期性能测试结果。施加100个1秒脉冲(脉冲间隔1秒),发射保持稳定且周期性。

图4 石墨烯纳米卷光源的开关发光特性

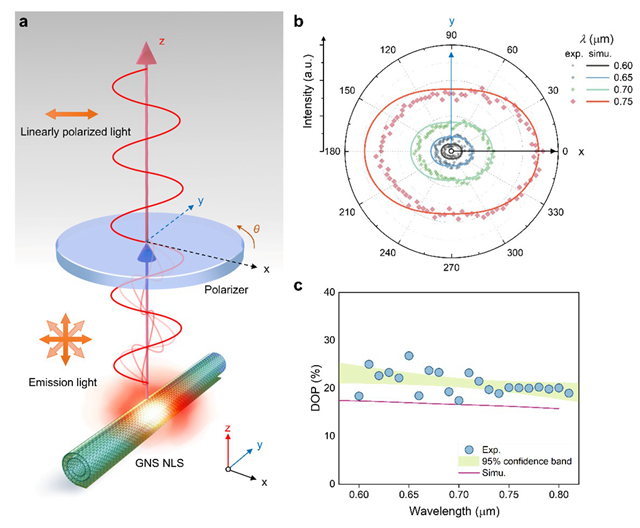

5. 纳米光源偏振发光

石墨烯纳米卷表现出明显的偏振依赖光学特性。图5a展示了石墨烯纳米卷光源的偏振发光示意图。图5b展示了角度分辨的辐射强度,当偏振片垂直于石墨烯纳米卷圆柱轴方向时,发光强度达到最大;而当偏振片平行于圆柱轴方向时,发光强度最小。图5c显示了实验数据得到的偏振度随波长变化的情况:当波长由约0.8 μm减小至0.6 μm时,偏振度由约19%升高至23%。

图5 石墨烯纳米卷光源的偏振发光特性

总的来说,利用石墨烯纳米卷实现了片上纳米光源,实现了覆盖从红外到可见光的宽带发射,并构建了可用于光子集成电路的阵列化发射器,以及系统研究了器件发光的偏振特性。理论分析显示,石墨烯纳米卷的吸收系数大于1,表明其热辐射强度超过黑体极限。此外,石墨烯纳米卷光源还展现出快速开关光发射特性,响应时间约为75 ms,并在100个周期内保持稳定操作。石墨烯纳米卷具有明显偏振特性,偏振度约为20%。本工作显著推进了基于石墨烯纳米结构的光学发射理解,为开发高效、偏振可控的纳米光源奠定了基础,并为下一代光电子器件中增强光-物质相互作用的应用提供了新的途径。(文章来源:北京理工大学)

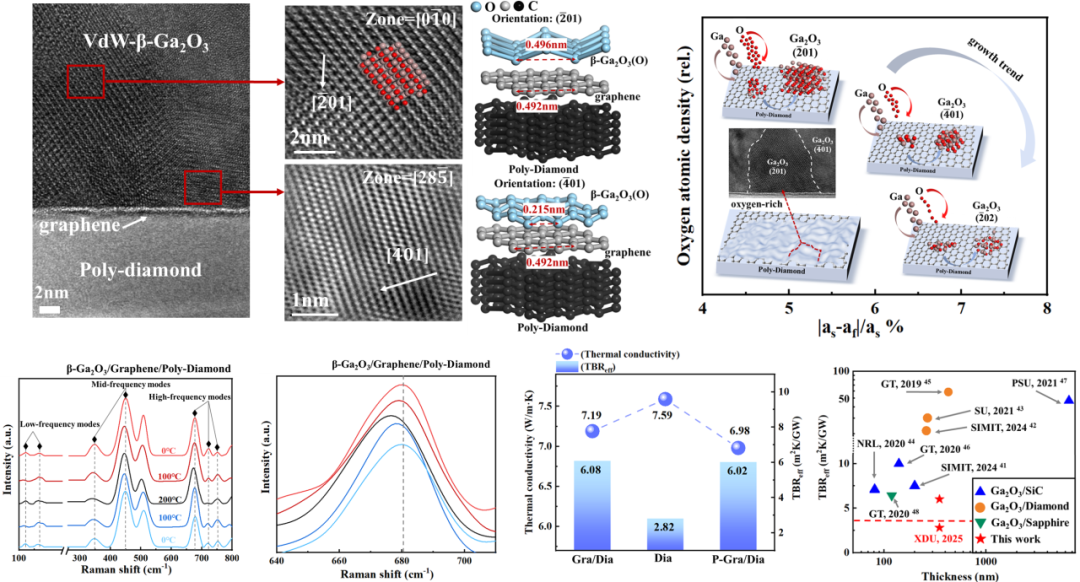

3.西安电子科技大学在金刚石基氧化镓热管理领域取得突破性进展

近日,西安电子科技大学集成电路学部郝跃院士团队张进成教授、宁静教授等在宽禁带半导体材料集成领域取得突破性进展,研究成果以“Van der Waals β-Ga₂O₃thin films on polycrystalline diamond substrates”为题在线发表于《Nature Communications》(DOI:10.1038/s41467-025-63666-x),该研究成功实现高质量β-Ga₂O₃薄膜与高导热多晶金刚石衬底的有效集成,为解决氧化镓基电子器件热管理难题提供了新路径。张进成教授为论文通讯作者,宁静教授与硕士研究生杨芷纯为论文共同第一作者。

氧化镓(β-Ga₂O₃)因超宽禁带、高击穿场强和低成本晶体生长优势,被视为下一代高功率、光电子器件的核心材料。然而,Ga₂O₃的相对较低的热导率(约10-30 W/m·K),仅为金刚石的六分之一,这给高功率半导体器件带来了巨大挑战。随着器件功率密度的增加,热积累效应迅速加剧,导致性能下降,限制了Ga₂O₃高功率潜力的充分发挥。因此,热管理已成为限制Ga₂O₃基功率器件发展和广泛应用的主要技术瓶颈之一。引入热导率高导热的金刚石作为散热衬底,是当前最具潜力的热管理策略。尽管单晶金刚石衬底具有优异的热导性能,但其晶圆尺寸受限、制备成本高昂,限制了其在产业界的规模化应用。因此,在低成本的多晶衬底上实现高质量β-Ga₂O₃外延成为更具可行性的技术路径,但面临晶向紊乱、界面缺陷多和热应力积聚等重大挑战。

本研究揭示了二维材料辅助下β-Ga₂O₃在多晶衬底上成核取向的智能筛选和应力的高效释放,通过引入石墨烯作为晶格解耦层,有效屏蔽多晶金刚石衬底晶向无序带来的晶格失配影响,借助弱界面耦合和晶格失配系数-氧表面密度调控(The oxygen-lattice co-modulation model),成功实现(-201)取向β-Ga₂O₃薄膜的可控外延,突破性阐明了二维材料辅助下在多晶衬底上实现单晶薄膜生长的物理机理。

本研究利用石墨烯层释放界面由于巨大热失配系数导致的拉应力,大幅降低界面热阻,实验测得β-Ga₂O₃/金刚石界面的热边界电阻仅2.82 m2·K/GW,比现有技术降低一个数量级。基于该范德华异质结构制备的光电探测器表现出高达106的光暗电流比和210 A/W的响应度,证实其在热管理与光电性能方面的显著优势,为氧化镓基高性能功率电子器件的热管理难题提供了全新解决路径,实现了高导热衬底与超宽禁带半导体的高效集成,对推动下一代高功率器件发展具有重要意义。

图 高导热金刚石基氧化镓外延薄膜及调控模型

(文章来源:西电集成电路学部)

4.中国科学院张珽团队Nature Communications:基于离子输运诱导的快速柔性水伏离子传感

近年来,水伏效应因其在能量收集与传感应用中的独特优势而受到广泛关注。典型的水伏离子传感是利用水的蒸发驱动溶液流经过具有交叠双电层的功能化纳米通道,在固-液界面相互作用下产生与溶液离子浓度相关联的电压和电流信号。然而由于固-液界面存在较大的扩散阻力,水和离子需要数分钟甚至数十分钟才能达到扩散平衡,这严重限制了其在快速离子检测中的应用。如何突破流动阻力和重力的限制,实现快速、高灵敏的水伏离子传感,成为水伏新机制应用于离子传感亟待解决的科学问题。

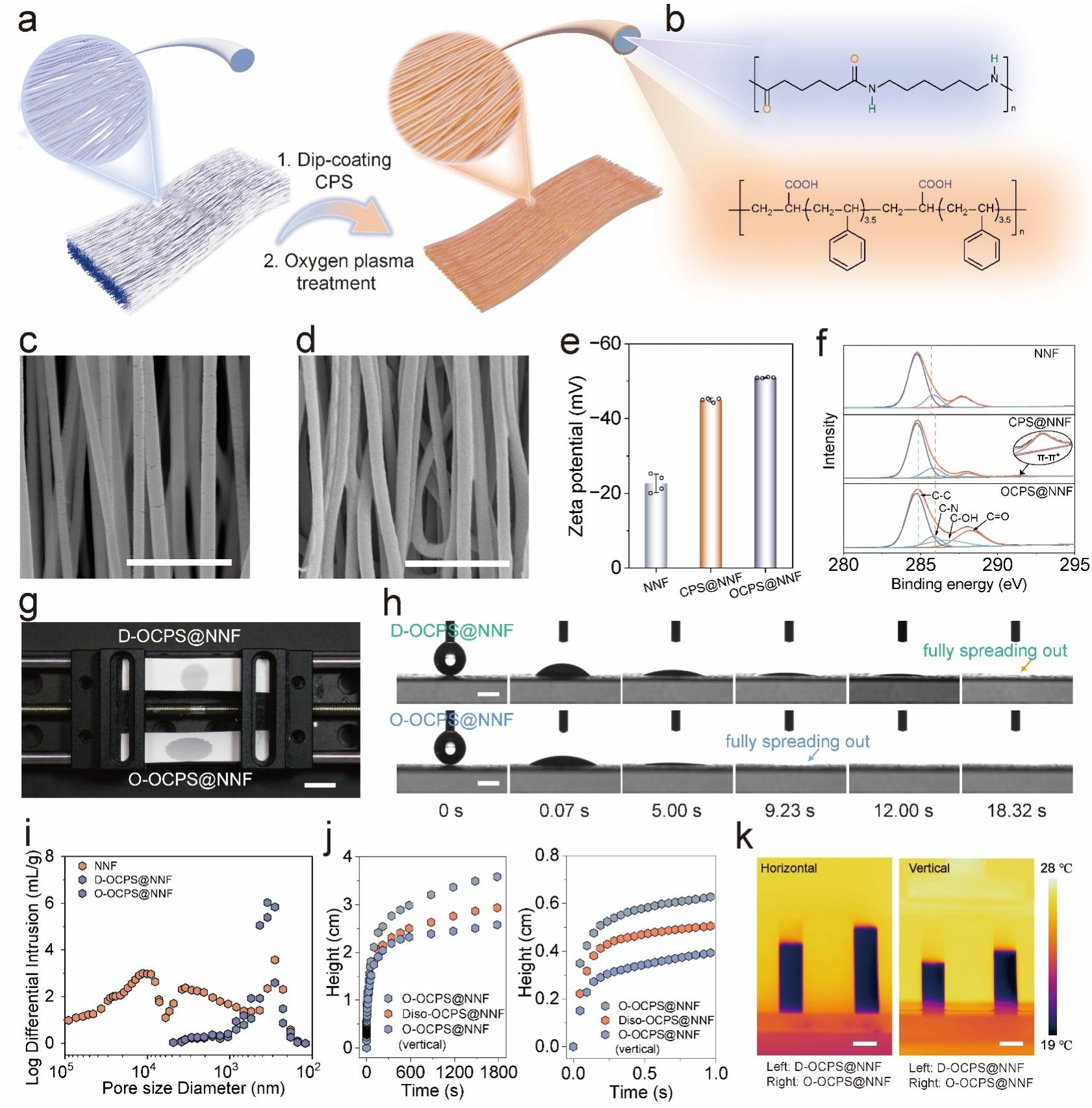

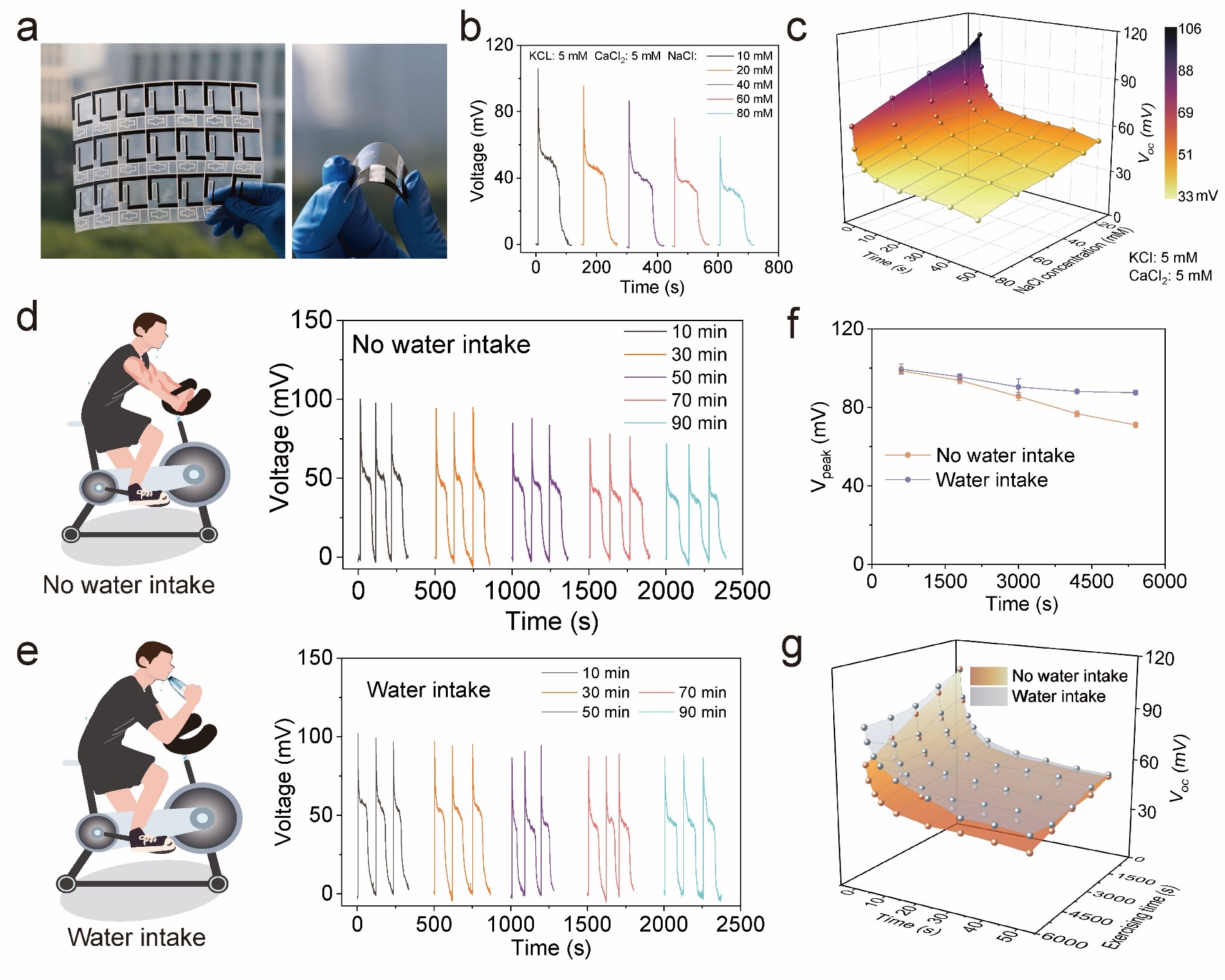

针对上述关键科学问题,中国科学院苏州纳米所张珽研究员团队报道了一种基于液-液界面低阻滑移与同步液压驱动的超快柔性水伏离子传感新策略。团队通过构建水平放置的包含有序功能化尼龙-66纳米纤维膜(NNFs)的柔性水伏器件,有效降低了无序纳米通道和重力引起的溶液流动阻力。同时,利用湿润纳米通道内液-液传输区域的低阻剪切流动,实现了高达2.86 cm s-1的流动速率,加速通道内离子迁移。此外,新液滴的快速进入还可触发液压驱动效应,推动通道残余溶液中离子的同步迁移与富集,进一步加速电压信号的产生。得益于该快速离子传输-累积机制,研究团队仅用3 μL水滴便可在0.17 s内产生超过4.0 V开路电压(Voc)的突破性结果,其响应速度比已有报道快约两个数量级。该器件同时表现出宽范围的离子检测能力(10-7-100 M),并对NaCl盐溶液实现了高达-1.69 V dec-1的灵敏度。水伏器件的离子传感信号是包含时间-离子浓度-电压的多维传感信号,通过时间切片处理可以实现高选择性离子传感,并且对运动过程中汗液电解质浓度变化进行准确监测。

该工作创新地将液-液界面低阻滑移与同步液压驱动机制引入水伏效应,成功架起了水伏技术与高性能离子传感之间的桥梁,为下一代水伏离子传感器的设计、开发与实际应用提供了关键新思路。相关成果以Ion Transport-Triggered Rapid Flexible Hydrovoltaic Sensing为题发表在Nature Communications上。文章第一作者为中国科学院苏州纳米所博士研究生葛长磊,李连辉副研究员和张珽研究员为共同通讯作者。该研究得到了中国科学院战略性先导科技专项、国家自然科学基金和中国博士后科学基金的支持。

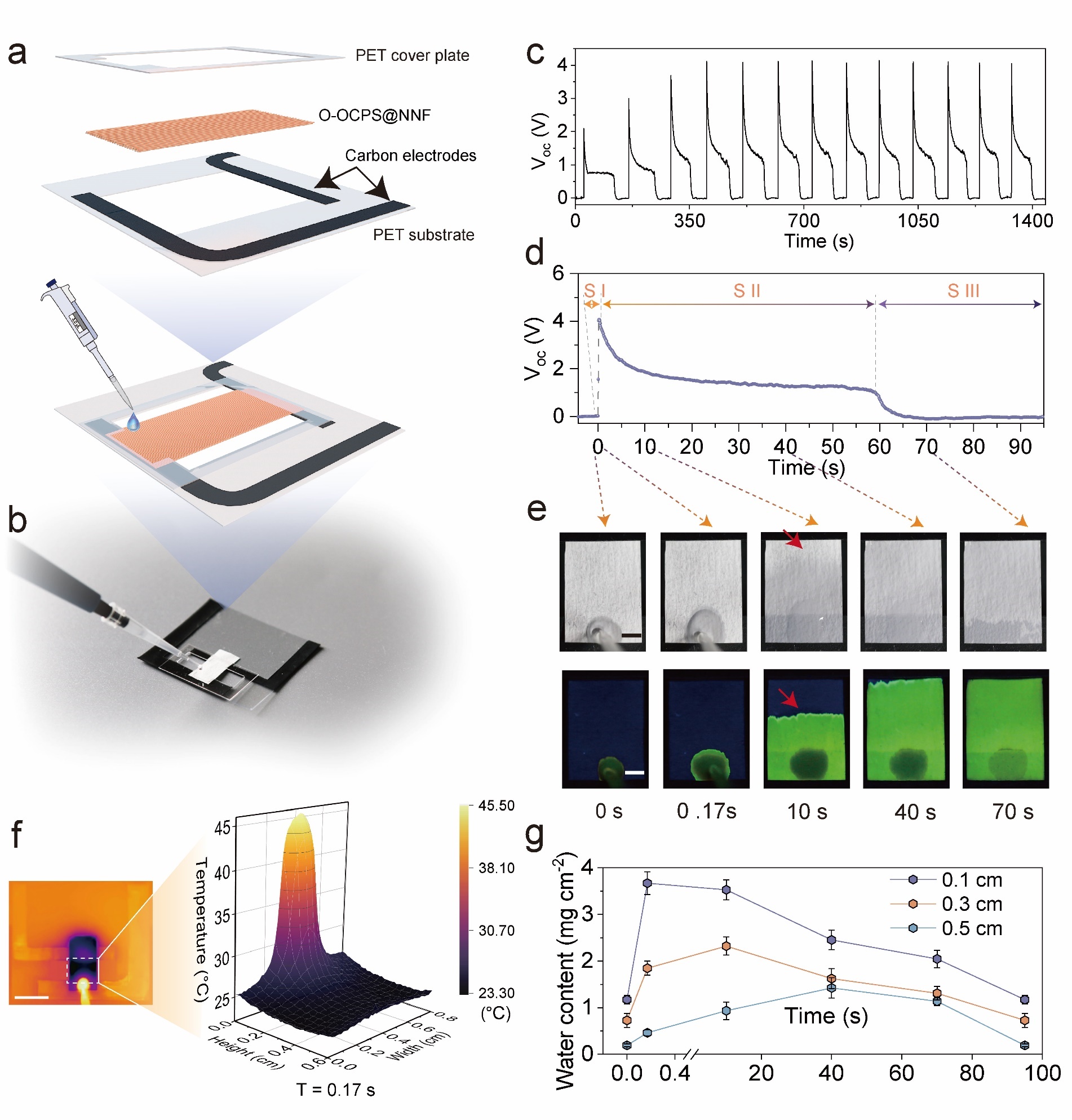

图1. 示意图及表征分析

图1展示了有序O-CPS@NNF薄膜的结构设计与表面化学特性。通过高速静电纺丝获得的NNF(尼龙-66纳米纤维膜)经CPS(羧基化聚苯乙烯)浸涂及氧等离子体处理后,表面羧基含量显著提升,Zeta电位增强至约-50 mV,XPS和FTIR表征进一步证明了C=O和-OH等含氧官能团的增加,显著增强了界面结合力和表面极性。光学与热成像结果表明,有序取向的O-CPS@NNF薄膜具备更低的流动阻力和更快的液滴扩散速度,其水平放置时的水输运速率与扩散距离均优于无序薄膜和垂直放置条件。该结果说明,有序纤维取向与表面官能团修饰共同作用,有效促进了液滴扩散与离子输运,为实现高效稳定的水伏输出奠定了基础。

图2.水伏器件的设计与快速响应性能

图2展示了基于有序O-CPS@NNF薄膜构建的柔性水伏器件的结构设计与响应性能。器件通过在柔性基底上负载碳电极组装而成,滴加3 μL去离子水即可在0.17 s内产生超过4.0 V的快速电压信号,并经历由峰值(Stage I)、平台期(Stage II)到衰减(Stage III)的典型过程。液滴在半干燥通道中的扩散行为通过光学与荧光成像得到验证,结果表明前一个循环残留的水分在纳米通道内形成液-液传输区,显著降低界面摩擦和流动阻力,使液滴表现出更快的扩散速率。这些结果揭示了液-液传输区与快速定向离子迁移协同作用对实现快速响应的关键机制。

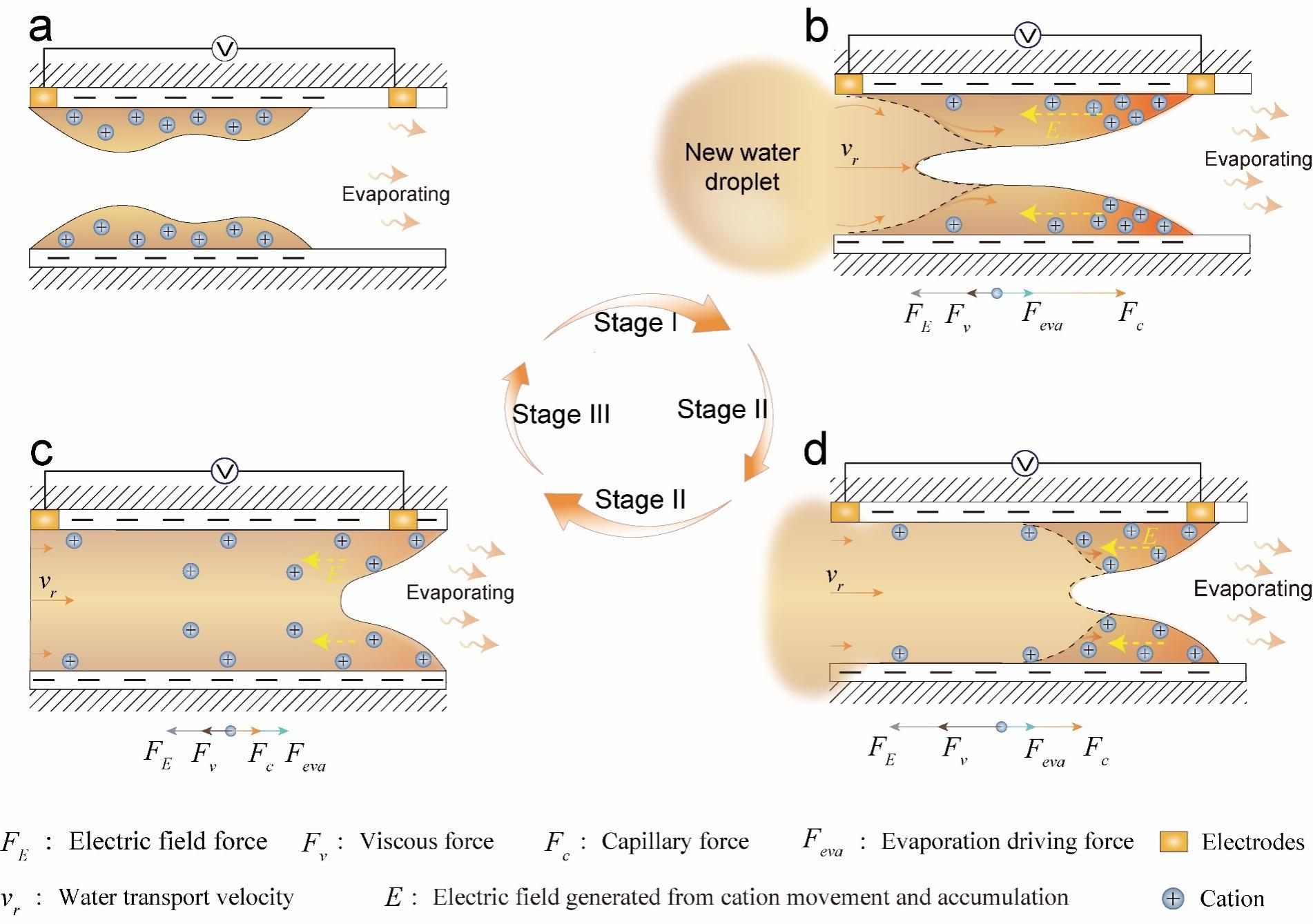

图3. 快速水伏离子传感机制

图3阐释了水伏器件实现快速离子传感的动态作用机制,完整呈现了Voc信号一个周期内半干燥水伏纳米通道中液滴流动与力平衡关系。初始状态下(Voc信号一个周期结束时),半干燥薄膜内水分受限于通道壁上,且未与顶部电极形成接触,薄膜表面极性-COOH基团结合少量水分并释放可自由移动的水合氢离子(H3O+)。当新水滴加入(阶段I),在液-液界面低阻滑移与同步液压推动机制共同作用下,前期循环残留水分携带水合氢离子被瞬时推向纳米通道顶部,形成高密度阳离子层并产生电场,此时通道内存在不平衡力:Fc+Feva≫FE+Fν,残留液膜则确保该阶段阳离子快速聚集所产生的电场可被有效检测。随着时间推移进入阶段II,纳米通道内水分传输速率降低,推力不足以抵消高密度阳离子形成的电场库仑斥力,导致顶部水合氢离子发生回流,Voc信号随之下降(t = 0.17-40 s),此时力平衡关系转变为:FE+Fν>Feva+Fc;当Voc信号进入相对稳定阶段(t = 40-60 s),通道内力达到动态平衡:FE+Fν≈Feva+Fc,且此阶段因水分传输较慢,水分蒸发对纳米通道内流动速率的影响变得显著。最终进入阶段III,水分持续蒸发导致薄膜上水覆盖区域无法触及顶部电极,Voc信号快速衰减至零,系统回到初始的半干燥状态,完成一次完整的离子传感循环。

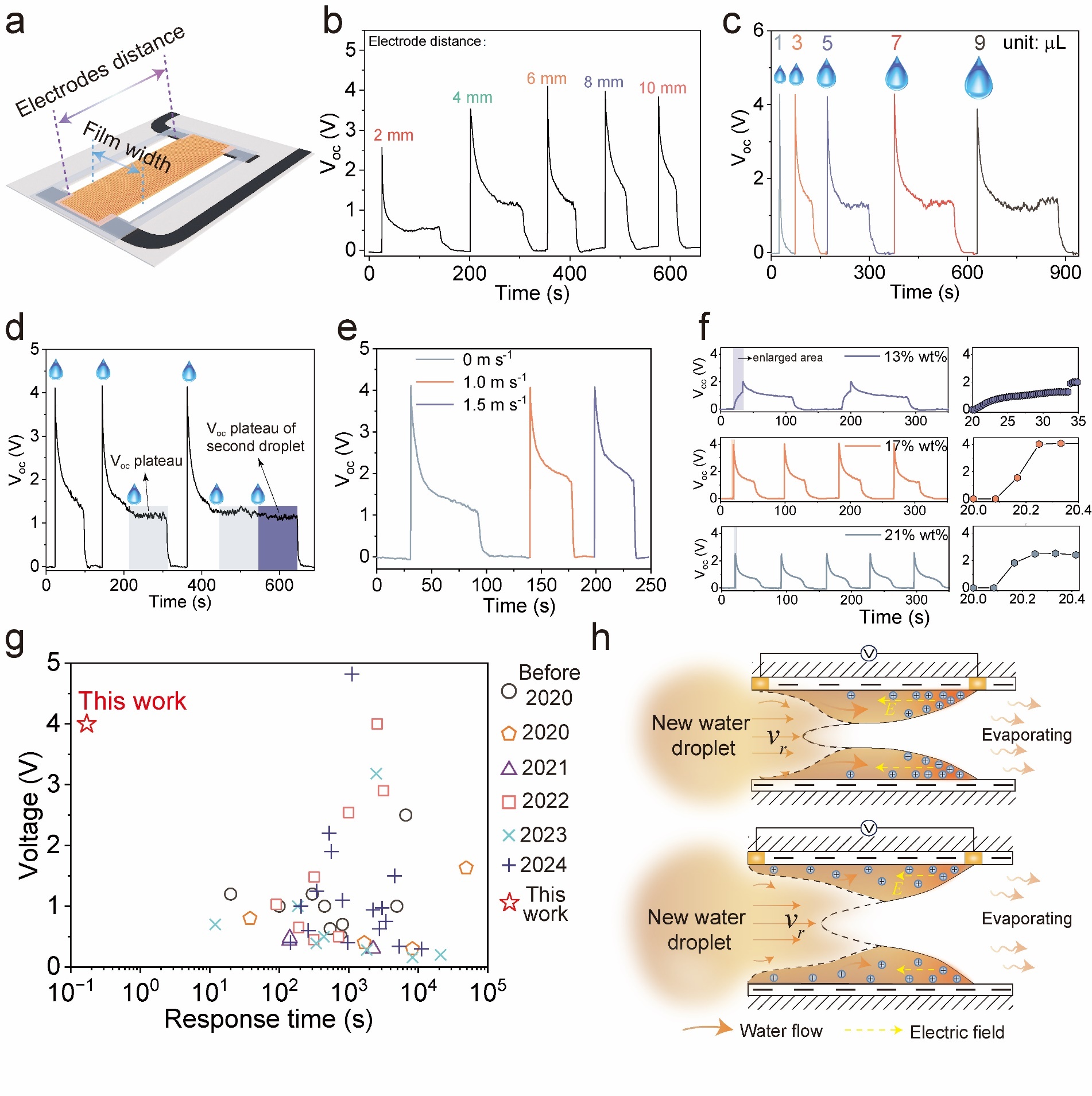

图4. 水伏器件电压影响因素

图4展示了水伏器件电压响应受几何参数、液滴条件、环境因素及纳米通道尺寸影响的规律。结果显示当薄膜宽度为8 mm,电极间距为6 mm时,Voc达到最大值约4.0 V。液滴体积对电压峰值影响不大,但随着体积增加,Stage II电压平台持续时间延长。在前一循环的Stage II中滴加新液滴不会产生峰值,仅缓慢补充蒸发水分,说明水不可压缩特性抑制了快速迁移。风速增加对Stage II的Voc有促进作用,同时缩短液滴循环周期。纳米通道直径显著影响流阻与响应性能,小孔径(151 nm)通道导致最大Voc下降、响应时间延长,而中等孔径(350 nm)实现最快响应(0.17 s)和最高Voc(4.1 V)。结果表明,纳米通道尺寸、液滴参数及环境因素通过调控水流速度、离子迁移和累积,协同决定了水伏器件的快速响应与电压输出性能。

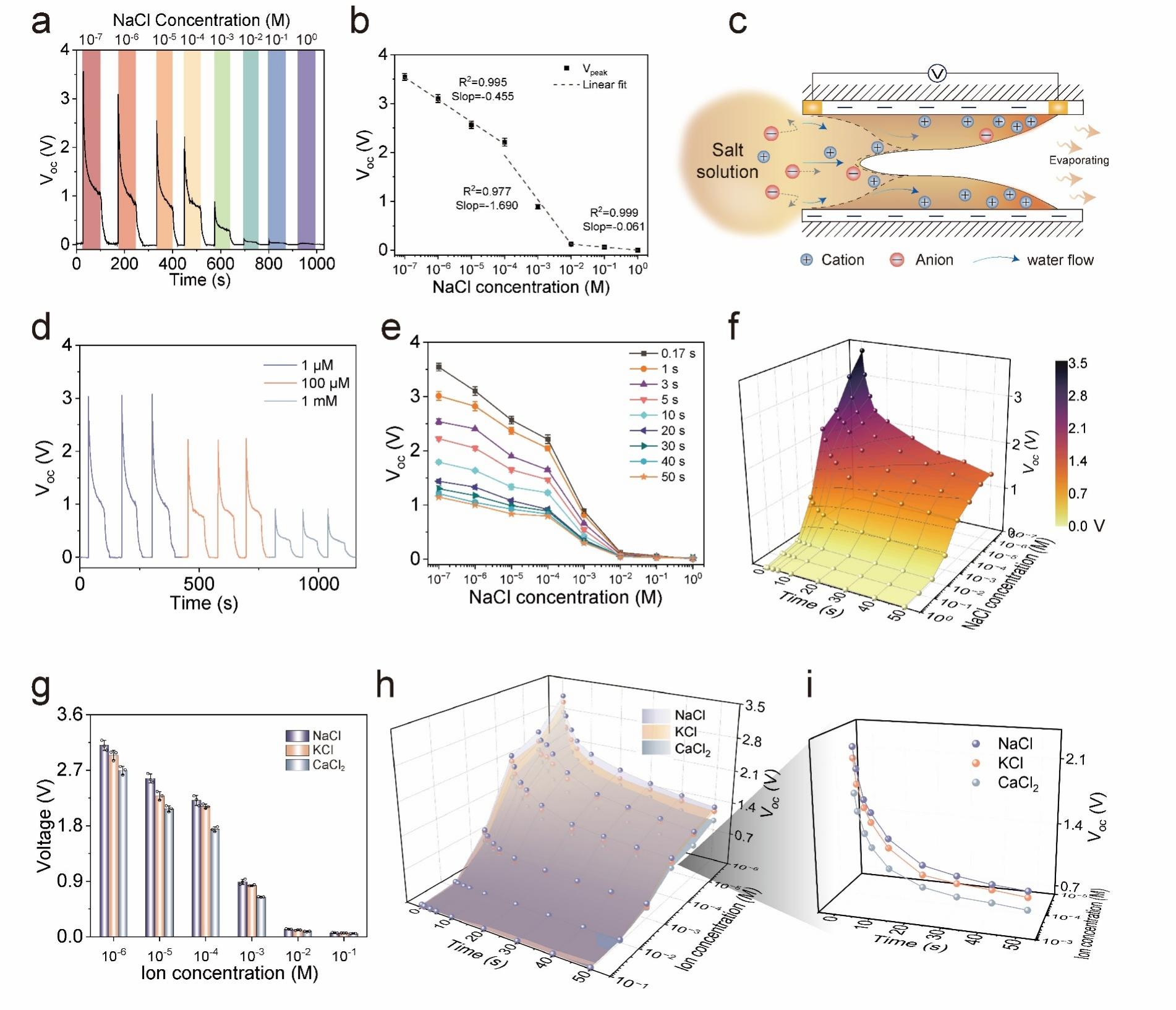

图5. 水伏器件的离子传感性能

图5展示了水伏器件在离子传感中的高灵敏度与选择性。当NaCl溶液浓度从10-7 M增加至100 M时,Voc峰值由3.6 V下降至0.03 V,在10-4至10-2 M区间灵敏度达到-1.69 V dec-1。器件在连续滴加10-6 M、10-4 M和10-3 M盐溶液时表现出可靠重复性,即使在交替滴加顺序下也能保持稳定信号。通过对水伏信号进行时间切片处理,可将不同浓度的NaCl信号在多时间点形成丰富的信号簇,并通过三维曲面直观展示。此外,器件对10-6-10-1 M NaCl、KCl和CaCl2溶液的响应电压均呈现此规律:NaCl > KCl > CaCl2,反映了不同离子迁移率和水合离子尺寸对水伏电压的影响,以及高价离子对EDL更大的压缩效应。引入时间维度后,微小差异被放大,Voc信号在不同时间点明显分离,实现对离子种类与浓度的选择性识别。整体结果揭示了纳米通道EDL调控、时间分辨信号与离子迁移协同作用在快速、可选择性离子传感中的关键机制。

图6. 水伏器件的应用

图6展示了水伏器件在汗液电解质监测中的应用潜力。器件通过激光切割获得电极阵列,具备良好的柔性(可弯折至120°),适用于可穿戴检测场景。当受试者以100 W功率进行90分钟骑行运动。在无补水条件下,采集的汗液Voc信号随时间降低,Vpeak由98 mV降至71 mV,对应Na+浓度由20.1 mM升至68.2 mM;而在每10分钟补水100 mL条件下,Voc在50分钟后稳定于约88 mV,对应Na+浓度约38.0 mM,表明补水有效维持了电解质浓度的稳定。结合三维传感曲面可直观揭示补水对电解质平衡的调控作用,突显了器件在汗液健康监测中的应用价值。

该工作是团队近期关于高性能柔性水伏传感相关研究的最新进展之一。近年来,团队始终聚焦于高性能水伏器件设计制备及其在柔性可穿戴传感领域的应用:从能捕获和能量传导的角度构建了具有光热转换和热传导增强的蒸发驱动水伏器件,为打破环境桎梏提升水伏发电机性能以及设计柔性可穿戴自供能传感系统提供了新策略(Nat. Commun.,2022,13: 1043);提出了纳米通道精准调控和界面结合力增强策略,构建了高灵敏稳定水伏离子传感器(Adv. Mater.,2024,36,2310260;Adv. Mater.,2023,35,2304099);提出了仿生可延展水伏离子传感策略,利用应变诱导实现多种离子的选择性响应(Adv. Func. Mater.,2025,35,2425225;Adv. Func. Mater.,2025,2508734)。(文章来源:中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所)

5.同济大学化学科学与工程学院闫冰团队通过氧化还原响应型异质结界面实现激子调控与荧光开关,成果发表于《德国应用化学》

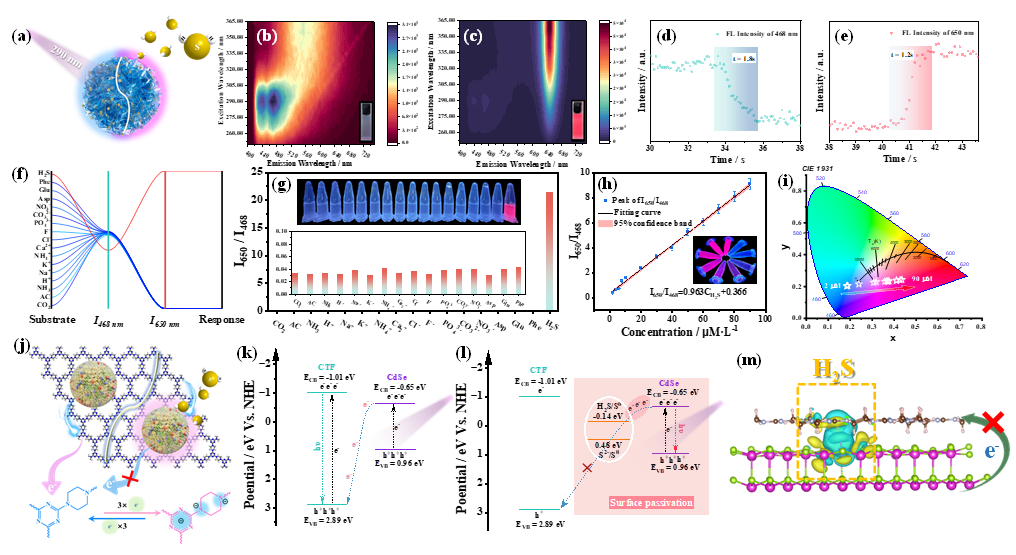

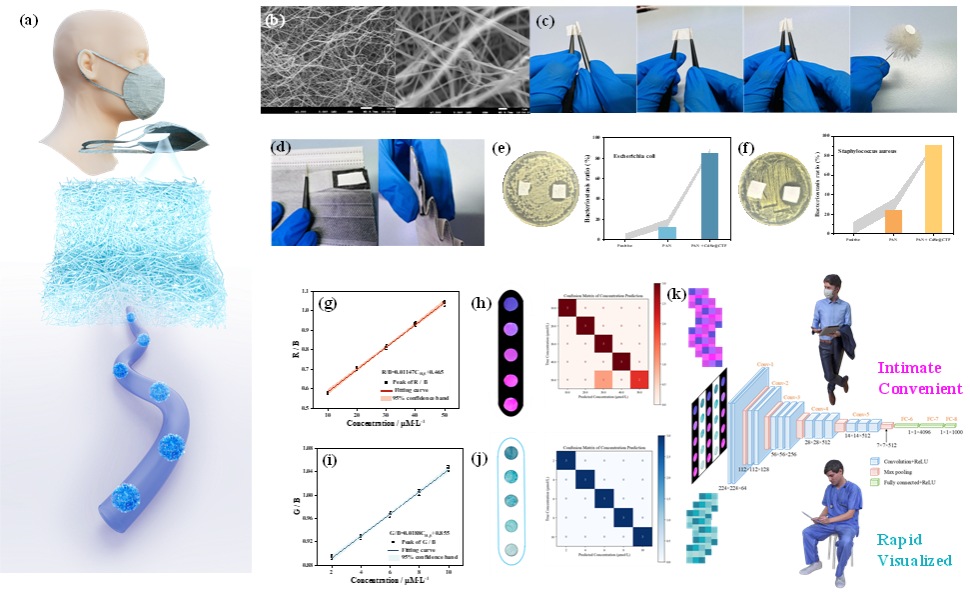

在先进荧光传感领域,如何实现对激子行为的精准调控,并在实际环境中实现高灵敏、可视化检测,是当前面临的重要科学难题。同济大学化学科学与工程学院闫冰教授团队在晶态框架基光响应传感领域的相关工作积累了系统的研究成果,近年来将研究拓展到COFs基材料及其稀土功能化杂化材料的光响应化学传感方向,取得了较好的进展,先后在Angew. Chem.、ACS Nano、Adv. Funt. Mater.等国际重要期刊发表相关研究论文30余篇。基于前期系统性工作,该研究围绕“氧化还原响应—激子调控”这一关键科学问题,构建了一种新型的异质结构荧光材料系统,为智能光子传感提供了创新解决路径,最新研究成果发表于《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition)。

受中国传统灯笼结构的启发,设计并合成了一种以共价三嗪框架(CTF)为“灯笼壳”、CdSe量子点为“发光芯”的球形复合结构。该结构在纳米尺度下实现了异质结构筑,使电子丰富的CdSe量子点与电子缺陷的CTF之间形成了稳定而高效的界面耦合关系。通过密度泛函理论计算和实验验证,揭示了该异质界面在氧化还原刺激下产生重构,进而驱动激子态的调节,首次建立起“界面重构—激子调控—荧光响应”三者之间的耦合机制。

不仅如此,该CdSe@CTF材料在保持出色荧光响应的同时,还表现出类似天然氧化酶的催化行为,可通过氧化TMB显色反应形成比色响应,实现了单一体系内荧光-比色的双模协同检测。进一步地,研究团队将该材料制备为柔性电纺膜,结合人工神经网络(ANN)图像识别系统,构建出一套兼具环境适应性与智能判别能力的可穿戴视觉传感器,能够在生物相关条件下稳定识别H₂S气体,展现出良好的应用潜力。

该研究通过分子设计策略,打通了激子动力学、界面电子结构调控、氧化还原化学反应机制与可穿戴光子器件构筑之间的关键桥梁,建立了一种面向多功能响应的“激子编码”新范式。该成果不仅在基础科学层面拓展了异质结材料的研究边界,也为开发下一代智能、生物兼容的可穿戴传感平台提供了理论依据和技术储备。

闫冰教授为论文独立通讯作者,化学科学与工程学院2024级博士研究生刘寅胜为论文第一作者。该研究工作得到国家自然科学基金项目的支持。(文章来源:同济大学)