1.海关总署:中国9月稀土出口4000.3吨

2.意大利将开设新卫星工厂,每年生产约100颗卫星

3.中央网信办、国家发展改革委印发《政务领域人工智能大模型部署应用指引》

4.工信部:推动人工智能等重点产业发展

5.电子科技大学本科生在一区TOP期刊ACS Sensors发表研究成果

1.海关总署:中国9月稀土出口4000.3吨

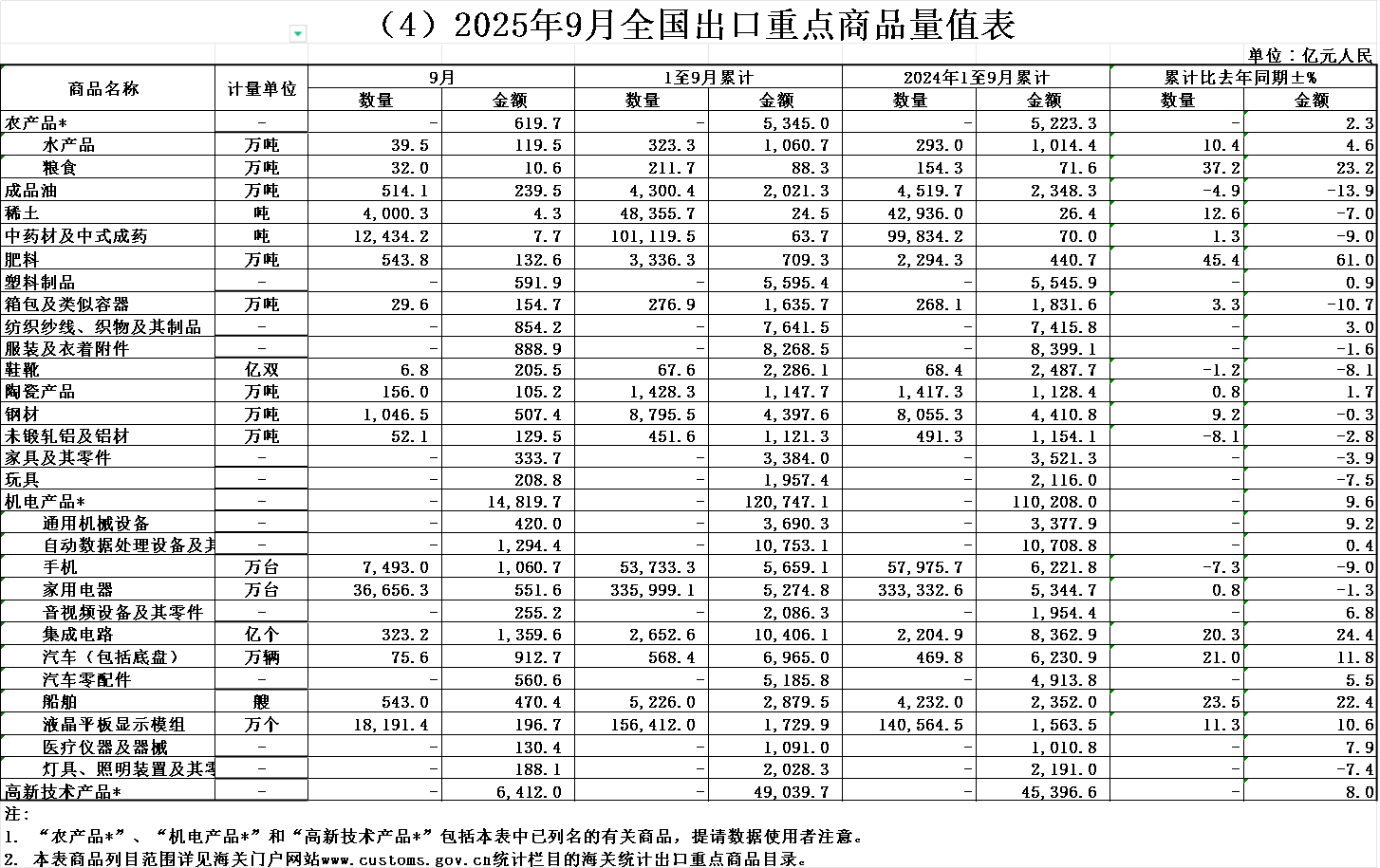

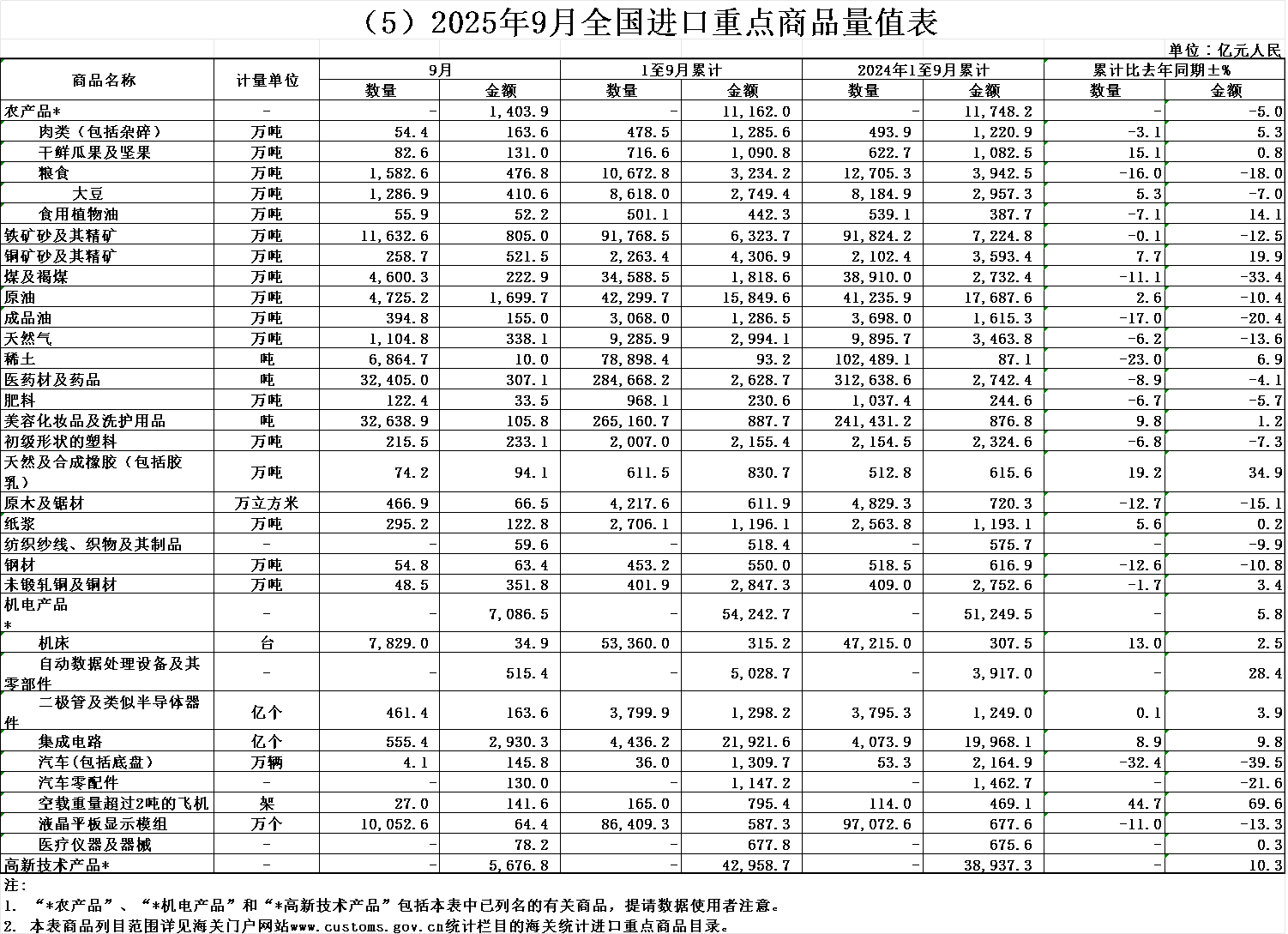

10月13日,海关总署公布数据显示,按美元计,中国9月以美元计价出口同比增长8.3%,进口同比增长7.4%,均超预期。

海关总署副署长王军在新闻发布会上表示,今年一、二季度我国货物贸易进出口总值分别增长1.3%和4.5%,三季度增长6%,已连续8个季度实现同比增长。

前三季度,我国出口机电产品12.07万亿元,增长9.6%,占出口总值的60.5%,提升了1.4个百分点。其中,出口电子信息、高端装备、仪器仪表等高技术产品分别增长8.1%、22.4%和15.2%;“新三样”产品、铁道电力机车等绿色产品增速均达到两位数。

稀土方面,海关总署披露的数据显示,中国9月稀土出口4000.3吨,进口6864.7吨。中国1—9月稀土出口48355.7吨。

集成电路方面,中国9月出口集成电路323.2亿个,价值1359.6亿元,进口集成电路555.4亿个,价值2930.3亿元。

2.意大利将开设新卫星工厂,每年生产约100颗卫星

意大利航天局和泰雷兹阿莱尼亚宇航公司(由意大利航空航天集团莱昂纳多和法国泰雷兹合资成立)2025年底将欧洲最大的卫星制造中心之一投入运营。

该工厂位于罗马郊区,是意大利和法国加速卫星生产努力的一部分。目前,欧洲正竞相与以埃隆·马斯克的SpaceX等公司为首的美国及中国在航天领域的竞争。

“卫星市场是我们不能错过的市场,我们需要从现在开始参与其中……我们的目标是成为全球参与者,”莱昂纳多首席执行官Roberto Cingolani表示。

这座占地2.1万平方米(22.6万平方英尺)的工厂耗资1亿欧元(1.17亿美元),由欧盟后疫情时代基金和泰雷兹阿莱尼亚宇航公司(TAS)的投资资助,每年将生产约100颗卫星。

“太空智能工厂将提升泰雷兹阿莱尼亚宇航公司的生产能力和全球竞争力。它将支持欧洲和各国的太空项目,以及我们大陆未来的主要太空事业,”TAS总裁兼首席执行官埃尔韦·德雷表示。

该工厂汇集了该行业约150家中小企业,将生产民用和国防两用卫星。

意大利航天局(ASI)局长特Teodoro Valente表示,预计该公司将在生产意大利国家低轨道两用卫星星座所需的100多颗卫星中发挥核心作用。

莱昂纳多和泰雷兹(还拥有合资企业Telespazio)正在与空客洽谈,以打造一家新的欧洲大型卫星制造商。尽管近期谈判似乎势头强劲,但达成框架协议仍可能需要数周时间。

3.中央网信办、国家发展改革委印发《政务领域人工智能大模型部署应用指引》

贯彻党中央、国务院决策部署,落实《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》要求,为安全稳妥有序推进政务领域人工智能大模型部署应用,中央网信办、国家发展改革委近日联合印发《政务领域人工智能大模型部署应用指引》(以下简称《指引》),为各级政务部门提供人工智能大模型部署应用的工作导向和基本参照。

《指引》坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,全面贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想,坚持系统谋划、集约发展,以人为本、规范应用,共建共享、高效协同,安全稳妥、务求实效,有序推进人工智能大模型技术、产品和服务在政务领域的部署、应用和持续优化。

《指引》强调场景牵引。政务部门可围绕政务服务、社会治理、机关办公和辅助决策等工作中的共性、高频需求,因地制宜、结合实际,选择典型场景进行人工智能大模型探索应用。

《指引》强调规范部署。政务部门应根据不同政务场景需求与现有技术基础,审慎选择人工智能大模型实施路径。应以统筹集约的方式开展政务领域人工智能大模型部署,地市应在省(自治区、直辖市)统一要求下开展部署应用,县级及以下原则上应复用上级的智能算力和模型资源开展应用和服务。应探索构建“一地建设、多地多部门复用”的集约化部署模式,统筹推进政务大模型部署应用,防止形成“模型孤岛”。应加强政务数据治理,持续提升数据质量,支撑政务大模型的优化训练。

《指引》强调运行管理。政务部门应统筹减负和赋能,避免盲目追求技术领先、概念创新,切实防范“数字形式主义”。应建立健全全周期管理体系,明确应用方式和边界,落实人工智能大模型“辅助型”定位,防范模型“幻觉”等风险。应将持续迭代优化作为人工智能大模型部署应用的关键环节,建立常态化更新机制。应扎实做好安全管理,建立安全责任制度,明确安全职责和任务,提升人工智能安全风险应对能力。应严格落实保密要求,防止国家秘密、工作秘密和敏感信息等输入非涉密人工智能大模型,防范敏感数据汇聚、关联引发的泄密风险。

《指引》指出,要加强组织实施,加快推进政务领域人工智能大模型国家标准体系建设和重点标准研制,及时总结推广典型场景和创新应用。开展监测评估,构建政务领域人工智能大模型部署应用全流程监测评估体系,持续迭代优化。做好培训宣传,增强工作人员应用能力和水平,提升全民数字素养。

4.工信部:推动人工智能等重点产业发展

全国工业和信息化产业科技创新工作座谈会于10月12日召开,研究部署下一阶段重点工作任务。

会议提出,把推动科技创新和产业创新深度融合作为实现高水平科技自立自强、建设现代化产业体系的关键路径。要全面落实科技体制改革要求,强化部门协同,消除改革障碍,加快构建现代化产业科技创新体系。要发挥科技创新引领带动作用,持续增强高质量科技供给。要高水平建设产业科技创新平台,建强融合支撑载体,提升制造业创新体系整体效能。要进一步夯实产业技术基础,围绕产业链需求一体化推进计量、标准、质量、知识产权、科技情报等产业技术基础要素布局,提升系统化服务能力。要加快营造产业创新生态,强化企业科技创新主体地位,推动科技服务业高质量发展,提高创新要素配置效率。要推动人工智能等重点产业发展,提升产业核心竞争力,加快推进新型工业化。

数据显示,目前,我国已构建形成以33家国家级制造业创新中心为核心节点,316家省级制造业创新中心为有力支撑的多层次、网络化制造业创新生态,建成覆盖3大技术交易所、12个国家技术转移区域中心、420家重点技术转移机构的技术转移体系,各类创新孵化机构超1.5万家,服务网络覆盖全球50多个国家和地区,为推动制造业高端化、智能化、绿色化发展提供了有力支撑。

5.电子科技大学本科生在一区TOP期刊ACS Sensors发表研究成果

近日,电子科技大学光电学院蒋亚东教授团队太惠玲、吴援明老师指导的本科生在ACS Sensors期刊上面发表了题为“Linear model for concentration measurement of mixed gases”的学术论文,2022级本科生吴佩文为第一作者,太惠玲教授、吴援明教授为共同通讯作者,电子科技大学光电科学与工程学院为第一署名单位。

ACS Sensors 是一本美国化学学会的传感器期刊,致力于传播传感器科学各个方面的新知识和原创知识,涵盖生物、化学传感器或阵列等,影响因子为9.1,属于中国中科院一区TOP期刊。

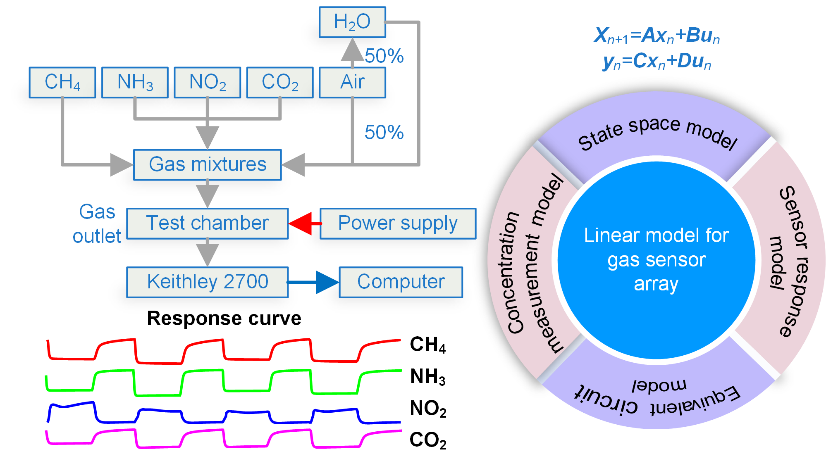

传感器在许多领域都有广泛的应用,近年来各种单元式气体传感器蓬勃发展。然而,用于混合气体组分检测的气体传感器阵列仍然面临许多挑战。带有气体传感器阵列的电子鼻采用机器学习或深度学习来开发识别气体成分及其浓度的模型。这些机器学习技术和深度学习技术包括支持向量机(Support Vector Machine, SVM)、K-均值聚类(K-means clustering, K-means)、反向传播神经网络(Back Propagation Neural Network, BPNN)等。在使用这些技术之前,一些电子鼻使用了主成分分析(Principal Component Analysis, PCA)、独立成分分析(Independent Component Analysis, ICA)、线性动力学系统(Linear Dynamical System, LDS)、自动编码器(Autoencoder, AE)等变换技术来提取数据的特征,在气体成分识别和浓度水平判别方面取得了更好的结果。然而,这些基于机器学习或深度学习的算法仅使用传感器响应的稳态输出数据,并没有使用传感器的动态响应特征。此外,气体传感器的选择性差会导致混合气体的交叉影响。因此,电子鼻无法准确测量混合气体中每种气体成分的浓度。

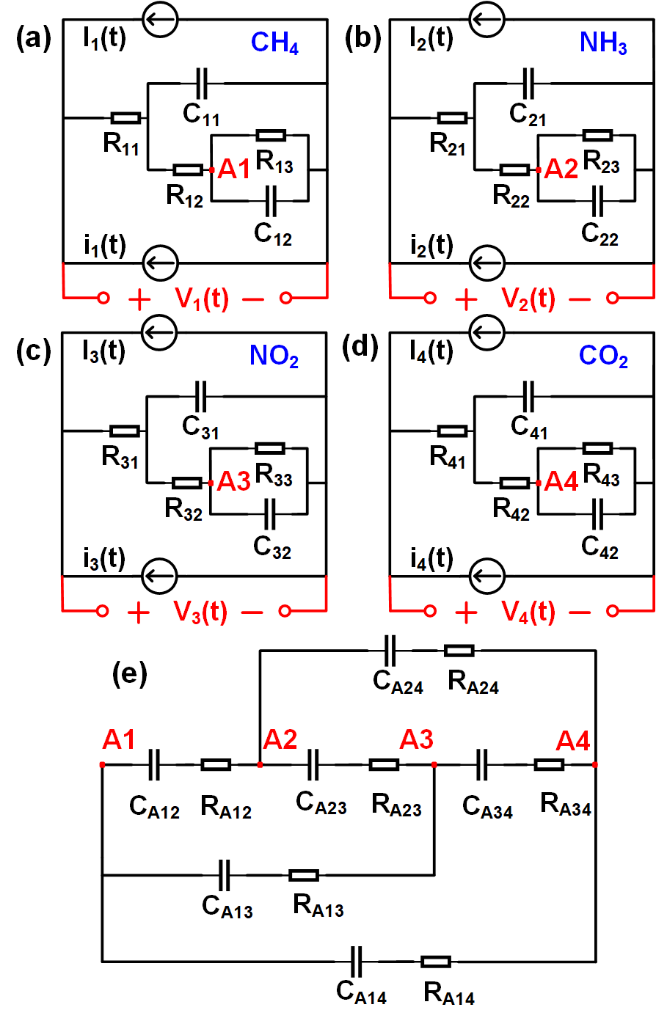

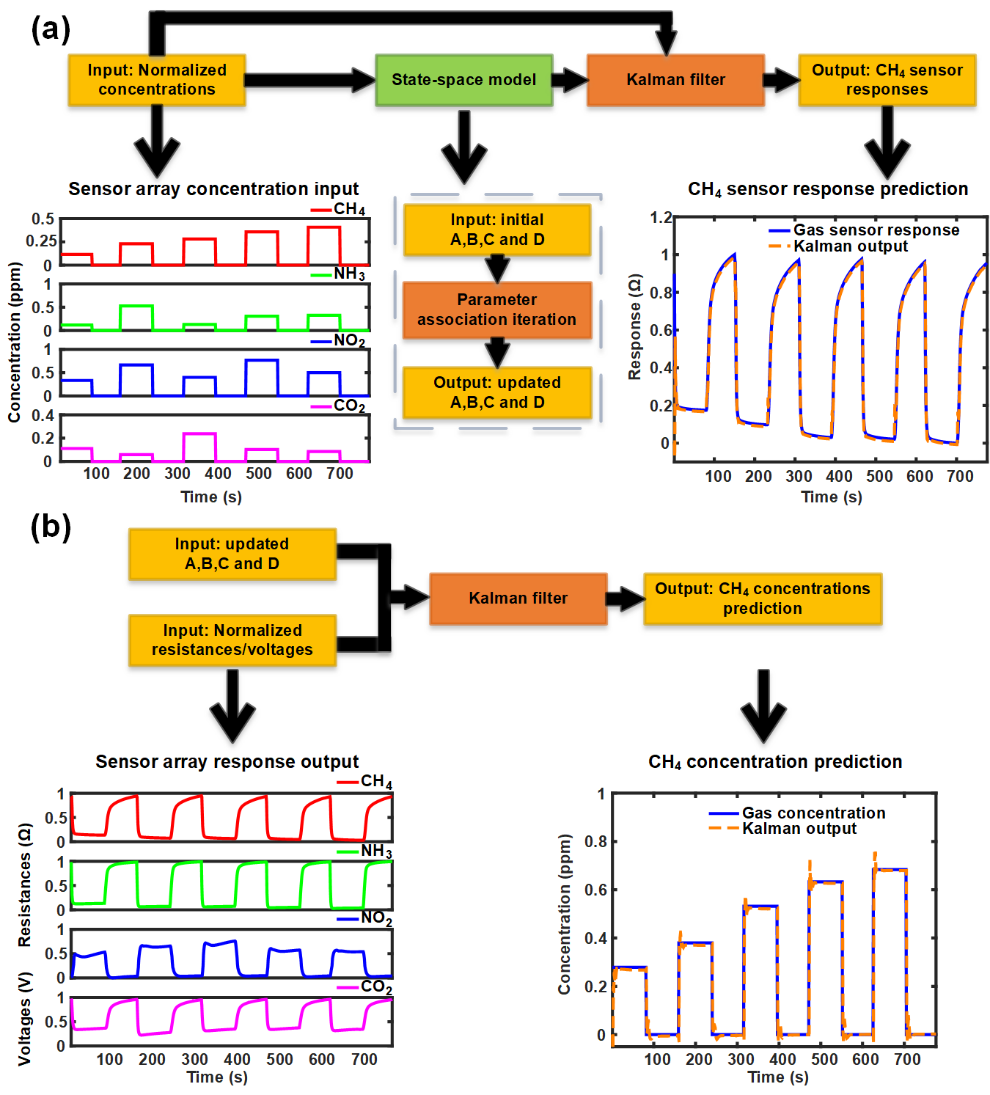

针对这一问题,该论文构建了一个由电阻器和电容器组成的等效电路模型。在等效电路模型中,每个传感器都使用两个电阻器和两个电容器进行建模,不同传感器之间的交叉影响效应由不同传感器电路之间的电容器和电阻器建模。该论文尝试根据实验数据确定产生交叉影响的状态变量数量,从等效电路模型建立状态空间模型,并通过参数关联迭代算法和卡尔曼滤波获取模型参数,据此建立了混合气体的传感器响应模型和浓度测量模型。仿真和实验结果表明,这两种模型在预测传感器响应和测量混合气体对传感器的交叉影响下具有很高的精度。

图1 论文的图文摘要

图2 传感器阵列的等效电路模型

(a)CH4传感器 (b)NH传感器 (c)NO2传感器 (d)CO2传感器 (e)混合气体对4个传感器的交叉影响

图3 仿真实验流程图 (a)CH4传感器响应模型 (b)CH4 浓度测量模型

吴佩文,2022级光电信息科学与工程专业本科生,光电菁英班成员,学院优秀共产党员、第五党支部委员。2023年暑期进入电子薄膜与集成器件全国重点实验室进行科研训练,申报吴援明老师发布的大创项目“基于测试数据的混合气体对传感器交叉影响机理研究”,在ACS Sensors发表论文1篇、申请国家发明专利1项。参加IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference(2025年第42届国际仪器与测量技术会议),收录论文1篇,获Student Travel Grant Certificate of Achievement奖。